第3号 育児・介護休業法等改正:全事業主の義務が拡大されます(原則2025年4月から施行)

文献番号 2024WLJLG003

Westlaw Japan コンテンツ編集部

【この記事のポイント】

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずることを内容とした育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(※)(令和6年法律第42号、同年5月31日公布)が、原則として、2025年4月から施行されます。全事業主が対象となるものが多く、育児休業・介護休業等に関する新たな義務が発生します。

この記事は、概要①(子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充)、概要②(育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化)及び概要③(介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等)の3回に分けて更新し、各改正内容を紹介します。

Ⅰ 概要①(子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充)

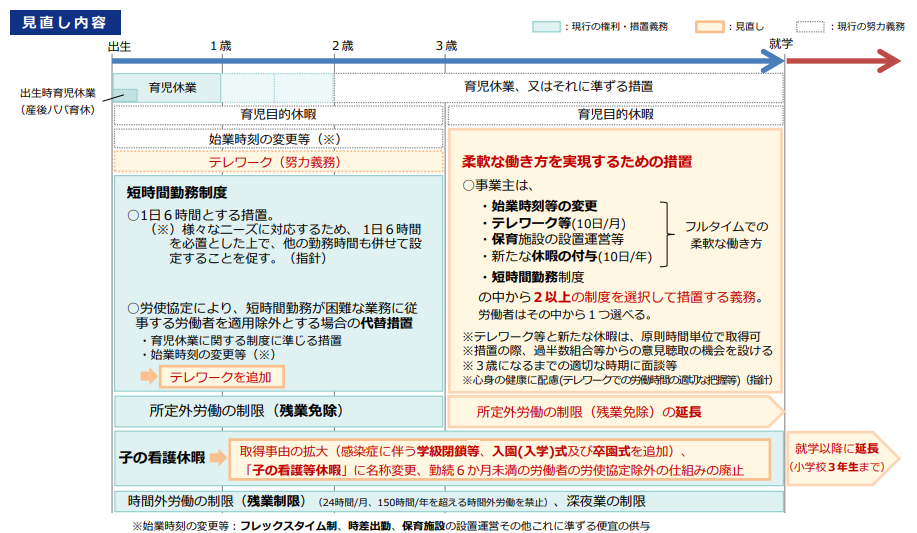

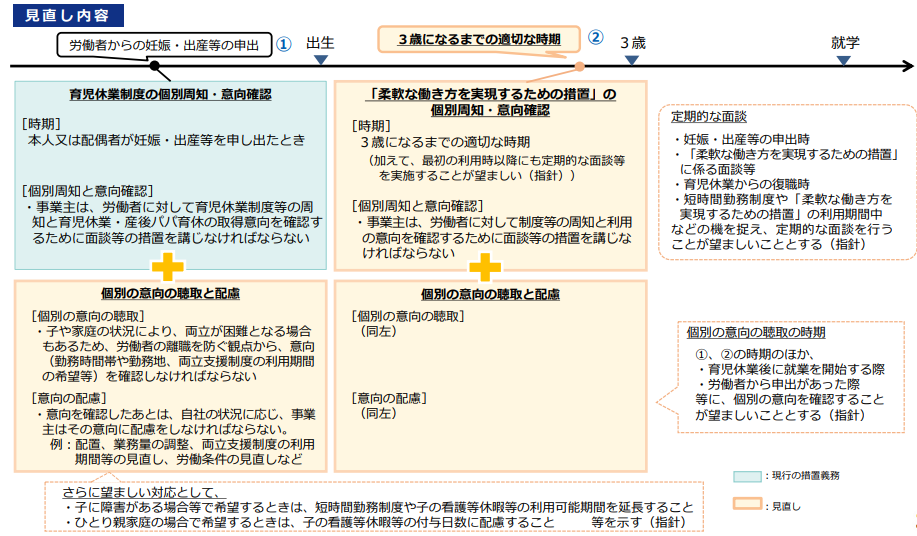

1.柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化(図1、2)

今回の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(※)(以下「育児・介護休業法」とします。)改正では、3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付けました(改正後の育児・介護休業法(以下「改正法」とします。)23条の3第1項)。また、子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間に(改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(※)(以下「改正省令」とします。)75条の8)、当該措置の個別の周知・意向確認をすることを義務付けました(改正法23条の3第5項)。当該措置に関する申出をしたこと、実際に当該措置が講じられたこと、又は労働者が事業主に対して伝えた意向の内容を理由に、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは認められません(改正法23条の3第7項)。

柔軟な働き方を実現するための措置としては、始業時刻等の変更(改正法23条の3第1項1号、改正省令75条の2)、テレワーク等(原則10日以上/月・時間単位。改正法23条の3第1項2号、改正省令75条の3第1項)、短時間勤務制度(改正法23条の3第1項3号、改正省令75条の3第3項)、新たな休暇の付与(10日以上/年・時間単位。改正法23条の3第1項4号、改正省令75条の3第4項)、保育施設の設置運営等(改正法23条の3第1項5号、改正省令75条の4)の各措置のうち、事業主が2つ以上を選択するものとされました(改正法23条の3第1項柱書)。事業主が措置を選択する際、あらかじめ過半数組合等(事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者)からの意見聴取の機会を設ける必要があります(改正法23条の3第4項)。労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

上記の各措置については、改正後の子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(※)(以下「改正指針」とします。)により、次のとおり、さらに具体的な対応等が定められました(改正指針第2・10の2)。

- ①在宅勤務等の利用日数は、措置を講じていると認められる最低限の日数を規定したものであり、当該日数より高い頻度で利用することができる措置とすることが望ましいこと。

- ②育児のための所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとした上で、1日の所定労働時間を5時間とする措置又は7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、週休3日とする措置等も併せて講ずることが望ましいこと。

- ③休暇を与えるための措置は、労働者の勤務の状況等が様々であることを踏まえ、始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での休暇の取得を認める措置となるように配慮すること。

- ④各措置を講じようとするときは、職場の実情を適切に反映するため、当該措置を講じようとする事業所の業務の性質、内容等に応じて講ずる措置の組合せを変える等の措置を講ずることが望ましいこと。また、それまでの各制度の事業所における活用状況にも配慮することが望ましいこと。

- ⑤各措置を講じようとするときは、例えば3以上の措置を講ずることや、講じた措置について多様な内容の措置を設定すること等、可能な限り労働者の選択肢を増やすための工夫をすることが望ましいこと。

- ⑥各措置については、例えば育児のための所定労働時間の短縮措置を選択した労働者が、当該措置を利用しながら在宅勤務等の措置に準じた措置を利用することができる社内制度とする等、労働者が選択した措置と併せて、当該措置以外の措置を同時に利用することができるものとすることが望ましいこと。

- ⑦労働者が各措置の適用を容易に受けられるようにするため、あらかじめ、当該措置の対象者の待遇に関する事項を定め、これを労働者に周知させるための措置を講ずるように配慮すること。

- ⑧各措置を講ずるに当たっては、労働者が就業しつつその子を養育することを実質的に容易にする内容のものとすることに配慮すること。

- ⑨各措置のうち、新たな休暇の付与について、労使協定の締結により省令で定める1日未満の単位での休暇の取得ができないこととなる業務とは、例えば、次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例示であり、これらの業務以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、また、これらの業務であれば困難と認められる業務に該当するものではないこと。

- 国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務等であって、所定労働時間の途中まで又は途中から休暇を取得させることが困難な業務

- 長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって、時間単位の休暇を取得した後の勤務時間又は取得する前の勤務時間では処理することが困難な業務

- 流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、時間単位で休暇を取得する者を勤務体制に組み込むことによって業務を遂行することが困難な業務

- ⑩各措置のうち、新たな休暇の付与について、労使協定の締結により省令で定める1日未満の単位での休暇の取得ができないこととなった労働者であっても、半日単位での休暇の取得を認めること等により、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮すること。

- ⑪労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴くに当たっては、事業主は、子を養育する労働者からの意見聴取や労働者に対するアンケート調査も併せて行うことが望ましいこと。

- ⑫3歳に満たない子を養育する労働者に対する措置を利用する労働者については、当該労働者の家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、当該労働者が選択した制度が当該労働者にとって適切であるかを確認すること等を目的として、同項の規定による面談等の実施後においても、定期的に面談等を実施することが望ましいこと。

上記の各措置の個別周知をする方法及び意向確認の方法は、後述の「5.仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮義務の新設(図2)」の①に記載の方法と同様です(改正省令75条の7、69条の3、75条の10、69条の5)。また、個別周知の対象事項は、次のとおりです(改正省令75条の9)。

- ①上記の各措置

- ②①の措置に係る申出の申出先

- ③小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者についての、所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度及び深夜業の制限に関する制度

本改正部分の施行日は、2025年10月1日です。

*いずれも「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要」(厚生労働省ホームページ)より抜粋

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲の拡大(図1)

所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大しました(改正法16条の8)。

本改正部分の施行日は、2025年4月1日です。

3.子の看護休暇の対象の拡大(図1)

子の看護休暇について、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止しました(この廃止の結果、労使協定に基づき労働者を子の看護休暇の対象から除外できるのは、現行法で認められている週の所定労働日数が2日以下の場合のみとなりました。)。

また、感染症に伴う学級閉鎖等(改正省令33条)、入園(入学)式(改正省令33条の2)、卒園式(同条)が取得事由に追加されます(改正法16条の2、16条の3)。

「子の看護休暇」という名称は、「子の看護等休暇」に変更されます。

本改正部分の施行日は、2025年4月1日です。

4.3歳未満の子を養育する労働者に関する努力義務の内容の追加(図1)

3歳未満の子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加しました(改正法24条2項)。

本改正部分の施行日は、2025年4月1日です。

5.仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮義務の新設(図2)

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付けました(改正法21条2項、3項)。事業主は、労働者から聴取した意向の内容を理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(同条6項)。「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正のポイントのご案内」(厚生労働省ホームページ)によると、具体的には、以下の内容です。

-

①意向聴取の方法は、省令により、次のいずれかとする(改正省令69条の6、69条の3第1項)。

- 面談による方法

- 書面を交付する方法

- 労働者が希望する場合、ファクシミリを利用して送信する方法

- 労働者が希望する場合、電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

-

②意向聴取の対象となる就業条件は、次のとおりとする(改正省令69条の7)。

- 始業及び終業の時刻

- 就業の場所

- 育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度、深夜業の制限に関する制度、育児のための所定労働時間の短縮措置、育児休業に関する制度に準ずる措置、在宅勤務等の措置又は始業時刻変更等の措置、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置、その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間

- その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件

- ③意向聴取は、上記の義務付けられた時期のみならず、育児休業後の復帰時や労働者から申出があった際等にも、当該労働者の意向を確認することが望ましい(改正指針第2・5の3(1))。

-

④具体的な配慮の例として、自社の状況に応じて、次の事項が考えられる(改正指針第2・5の3(2))。

- 始業及び終業の時刻

- 就業の場所

- 育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度、深夜業の制限に関する制度、育児のための所定労働時間の短縮措置、育児休業に関する制度に準ずる措置、在宅勤務等の措置又は始業時刻変更等の措置、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置、その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間

- その他労働条件

-

⑤配慮に当たって、望ましい対応として、次の事項がある(改正指針第2・5の3(3))。

- 労働者の子に障害がある場合や当該子が医療的ケアを必要とする場合であって、当該労働者が希望するとき短時間勤務の制度や子の看護等休暇等の利用が可能な期間を延長すること。

- 労働者がひとり親家庭の親である場合であって、当該労働者が希望するとき子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること。

本改正部分の施行日は、2025年10月1日です。

6.企業として求められること

以上で述べてきたとおり、原則として2025年4月1日から、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充が義務付けられます。まずは、ご自身の会社がこの措置義務の対象になるか、確認しましょう。

対象となる場合には、対応が必要となります。Ⅱのチェックリスト等をご覧ください。

Ⅱ 概要①(子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充)に関するチェックリスト(努力義務を除く)

1.現在又は将来において、次のいずれか(複数該当もあり得ます)に該当する労働者はいますか?

「5.最新情報に着目」に進んでください。

「5.最新情報に着目」に進んでください。

「5.最新情報に着目」に進んでください。

「5.最新情報に着目」に進んでください。

2.個別の意向の聴取と配慮

3.柔軟な働き方を実現するための措置等

4.子の看護等休暇

5.最新情報に着目

育児・介護休業法のように、企業が対応しなければならない法改正等は、数多くなされており、対応するためには、まず、最新情報に触れることが重要です。最新ニュースや法令の情報等を把握し、折よく対応していくためには、Westlaw Japanがおすすめです。

*このチェックリストは、文中のリンクの他、末尾のリンクを参考に、一部、編集・加工等して作成しています。簡易化のため、適宜省略・加筆等していますので、詳細は下記リンク等をご参照ください。

Ⅲ 概要②(育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化)

現在の少子化の進行等の状況や「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」を目指す観点から、次世代育成支援対策推進法を延長するとともにその実効性をより高め、男性の育児休業取得等をはじめとした仕事と育児の両立支援に関する事業主の取組みを一層促す必要があるとの趣旨で、以下の法改正がなされます。

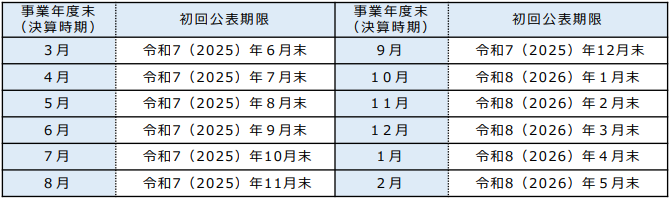

1.育児休業の取得状況の公表義務の対象を拡大(図3)

現行の育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、従業員が1,000人を超える企業の事業主に義務付けられています。

改正法では、従業員が300人超1,000人以下の企業にも公表が義務付けられます(改正法22条の2)。具体的には、常時雇用する労働者が上記人数基準を満たすときに公表義務が課されます。常時雇用する労働者とは、以下の者を指します。

- 期間の定めなく雇用されている者

- 一定の期間を定めて雇用されている者又は日々雇用される者であり、その雇用期間が反復更新されて事実上期間の定めなく雇用されている者と同等と認められる者。

すなわち、過去1年以上引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の表1の①又は②のいずれかの割合を指します(改正省令71条の6)。

なお、上記表1の①又は②に記載された「育児休業等」とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。

- 育児休業(産後パパ育休を含む。産後パパ育休とそれ以外の育児休業等を分けて割合を計算する必要はない。)

- 育児・介護休業法23条2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は同法24条1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業

また、上記表1の②の「育児を目的とした休暇」とは、休暇の目的の中に「育児を目的とするもの」であることが就業規則等で明らかにされている休暇制度を指します。育児休業や子の看護休暇等の法定の制度は除きます。

育児休業と育児目的休暇の両方を取得した場合、当該休業や休暇が同一の子について取得したものであるときは、1人として数えます。

事業年度をまたがって育児休業を取得した場合、育児休業を開始した日を含む事業年度の取得として計算します。分割して複数の事業年度に育児休業を取得した場合、最初の育児休業等の取得のみを計算の対象とします。

公表は、インターネット等の一般の方が閲覧できる方法で行う必要があります(改正省令71条の5)。厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」での登録・公表も選択肢の一つです。

公表時期について、前記厚生労働省ホームページ「2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます(令和6年5月作成)」では、「公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内に公表してください。」と案内されています。また、同ホームページにおいて、事業年度末(決算時期)に対応した公表期限の目安が次の表2とおり案内されています。

本改正部分の施行日は、2025年4月1日です。

2.次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付け(図3)

常時雇用する労働者数100人超の企業等(一般事業主)は、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務付けられます(改正次世代育成支援対策推進法12条3項。なお、従業員数100人以下の企業は、努力義務の対象にとどまります。)。

- 計画策定時の育児休業取得状況(*1)や労働時間の状況(*2)把握等(PDCAサイクルの実施)

- 育児休業取得状況(*1)や労働時間の状況に関する数値目標の設定

- *1 育児休業取得状況については、省令により、男性の育児休業等取得率とされる予定です。

- *2 労働時間の状況については、省令により、フルタイム労働者1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等とされる予定です。

一般事業主行動計画の内容を変更しようとする場合も同様に状況把握、数値目標の設定を行う必要があります。

施行日以降に開始(又は内容変更)する行動計画から義務の対象となります。

本改正部分の施行日は、2025年4月1日です。

3.次世代育成支援対策推進法の有効期限を10年間延長(図3)

次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は2025年3月31日まで)が2035年3月31日まで、10年間延長されました。当該延長に伴い、くるみん認定制度(一般事業主行動計画を策定し、同行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、必要書類を添えて申請を行うことにより、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)の認定を受けることができる制度)も継続されますが、今後、省令により認定基準の一部を見直すこととしています。

本改正部分の施行日は、公布日と同じ2024年5月31日です。

4.企業として求められること

以上で述べてきたとおり、原則として2025年4月1日から、育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化が行われます。まずは、ご自身の会社がこれらの義務や対策の対象になるか、確認しましょう。

対象となる場合には、対応が必要となります。Ⅳのチェックリスト等をご覧ください。

Ⅳ 概要②(育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化)に関するチェックリスト(努力義務を除く)

1.現在又は将来において、次のいずれか(複数該当もあり得ます)に該当する事業主ですか?

「3.育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定」

「4.最新情報に着目」に進んでください。

「4.最新情報に着目」に進んでください。

2.育児休業の取得状況の公表

3.育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定

4.最新情報に着目

育児・介護休業法のように、企業が対応しなければならない法改正等は、数多くなされており、対応するためには、まず、最新情報に触れることが重要です。最新ニュースや法令の情報等を把握し、折よく対応していくためには、Westlaw Japanがおすすめです。

*このチェックリストは、文中のリンクの他、末尾のリンクを参考に、一部、編集・加工等して作成しています。簡易化のため、適宜省略・加筆等していますので、詳細は下記リンク等をご参照ください。

Ⅴ 概要③(介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等)

仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、仕事と介護の両立支援制度の個別周知と意向確認により効果的な周知が図られるとともに、両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備を行うことが必要であるとの趣旨で、以下の法改正がなされます。

なお、各改正部分の施行日は、2025年4月1日です。

1.介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(図4)

労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下「両立支援制度等」とします。)について、個別の周知・意向確認を行うことが事業主に義務付けられます(改正法21条2項)。個別周知・意向確認の対象となる制度又は措置と事項の概要は、次のとおりです(改正省令69条の7、69条の8)。

- ①介護休暇に関する制度

- ②所定外労働の制限に関する制度

- ③時間外労働の制限に関する制度

- ④深夜業の制限に関する制度

- ⑤介護のための所定労働時間の短縮等の措置

- ⑥介護休業に関する制度並びに上記①から⑤までの制度及び措置

- ⑦介護休業申出及び介護両立支援制度等申出の申出先

- ⑧雇用保険法所定の介護休業給付金に関すること

- ⑥介護休業(≠介護休暇)に関する制度

- ⑦介護休業申出及び介護両立支援制度等申出の申出先

- ⑧雇用保険法所定の介護休業給付金に関すること

周知・意向確認の方法については、次のとおりです(改正省令69条の9、69条の5)。

- ①面談

- ②書面の交付

- ③ファクシミリを利用しての送信

- ④電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

介護休業制度の目的(介護の体制を構築するために一定期間休業するもの)の理解促進を図る観点から、事業主による個別周知等を行う際には、その制度目的を踏まえることが望ましいとされ、具体的には、次のとおり、改正指針第2・5の3)に定められています。

イ 介護休業に関する制度は、要介護状態にある対象家族の介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものと位置付けられていること

ロ 介護休暇に関する制度は、介護保険の手続や要介護状態にある対象家族の通院の付添いなど、日常的な介護のニーズにスポット的に対応するために利用するものと位置付けられていること

ハ 介護のための所定労働時間の短縮等の措置その他の仕事と介護の両立のための柔軟な働き方に関する制度及び措置は、日常的な介護のニーズに定期的に対応するために利用するものと位置付けられていること

事業主は、労働者が上記申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(改正法21条4項)。

2.介護に直面する前の早い段階での両立支援制度等に関する情報提供(図4)

労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供が義務付けられます。具体的な時期は、労働者が40歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間又は40歳に達した日の翌日から起算して1年間とされます(改正法21条3項、改正省令69条の11)。

併せて介護保険制度についての周知等も望ましいとされ、具体的には、次のとおり、改正指針第2・5の4に定められています。

イ 介護休業に関する制度は、要介護状態にある対象家族の介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものと位置付けられていること

ロ 介護休暇に関する制度は、介護保険の手続や要介護状態にある対象家族の通院の付添いなど、日常的な介護のニーズにスポット的に対応するために利用するものと位置付けられていること

ハ 介護のための所定労働時間の短縮等の措置その他の仕事と介護の両立のための柔軟な働き方に関する制度及び措置は、日常的な介護のニーズに定期的に対応するために利用するものと位置付けられていること

3.仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備(図4)

事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、雇用環境の整備が事業主に義務付けられます(改正法22条、改正省令71条の4、71条の2)。

雇用環境の整備については、労働者への研修、相談窓口設置、労働者の介護両立支援制度等の利用に関する事例の収集及びその労働者に対する当該事例の提供並びに労働者に対する介護両立支援制度等及び介護両立支援制度等の利用の促進に関する方針の周知のいずれかを選択して措置することとされます。

4.要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務(図4)

現行法上における、家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークが追加されます(改正法24条4項)。

5.介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止(図4)

介護休暇(要介護状態にある家族の世話を行うための休暇。対象家族は、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫及び配偶者の父母)について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みが廃止されます(改正法16条の6)。この廃止の結果、就職したばかりの労働者であっても、一律に介護休暇の取得が可能となります。

6.企業として求められること

以上で述べてきたとおり、2025年4月1日から、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等が行われます。まずは、ご自身の会社がこれらの義務や対策の対象になるか、確認しましょう。

対象となる場合には、対応が必要となります。Ⅵのチェックリスト等をご覧ください。

Ⅵ 概要③(介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等)に関するチェックリスト(全ての事業主対象のものあり・努力義務を除く)

1.現在又は将来において、次のいずれか(複数該当もあり得ます)に該当する事業主ですか?

「5.最新情報に着目」に進んでください。

「3.個別の周知・意向確認」

「5.最新情報に着目」に進んでください。

2.両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備等

3.個別の周知・意向確認

4.両立支援制度等に関する情報提供

5.最新情報に着目

育児・介護休業法のように、企業が対応しなければならない法改正等は、数多くなされており、対応するためには、まず、最新情報に触れることが重要です。最新ニュースや法令の情報等を把握し、折よく対応していくためには、Westlaw Japanがおすすめです。

*このチェックリストは、文中のリンクの他、末尾のリンクを参考に、一部、編集・加工等して作成しています。簡易化のため、適宜省略・加筆等していますので、詳細は下記リンク等をご参照ください。

(掲載日:2024年7月31日 更新日:2025年1月31日)

*この記事は作成・更新時点での情報を基に作成されています。