便利なオンライン契約

人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら

第297号 国外のサーバから送信され国内で受信される行為に対してネットワーク型

システム発明にかかる特許の「生産」が国内でなされたと評価して

日本の特許権侵害を認めた知財高裁大合議判決について

~知財高裁令和5年5月26日判決~

文献番号 2023WLJCC019

東京大学大学院法学政治学研究科 教授

田村 善之

Ⅰ 序

本稿が扱うのは、ネットワークを介してサーバと端末を結び付けることによって構成される「システム」発明にかかる特許侵害事件であり、米国のサーバから送信し、日本の端末装置で受信する動画提供サービスについて、日本国内で特許システムが「生産」されていると評価して日本の特許権侵害を肯定した知財高大判令和5.5.26令和4(ネ)10046(WestlawJapan文献番号2023WLJPCA05269001)[コメント配信システム]※1である。インターネットを利用する被疑侵害行為に対して、特許権の属地主義がどこまで緩和しうるのかということを扱った大合議判決として、実務的に重要な意義を有する裁判例である。ただし、総合衡量と評しうる判断基準が示されたに止まり、事案としても属地主義を緩和するとすれば最も容易といえる事例を扱ったに止まるために、今後に残された課題も多い。

Ⅱ 事実

本件で原告(株式会社ドワンゴ)が有する特許権は、発明の名称を「コメント配信システム」とするものであり、そのうち請求項1にかかる特許発明1は、サーバと、これとネットワークを介して接続された端末装置から構成される動画・コメント配信システムであり、その技術的特徴は、サーバから配信される動画を視聴中のユーザから送信されたコメントを受信し、この動画とコメントを端末装置に送信し、端末装置において動画上にコメントが流れるように表示する際に、複数のコメントが連続しても、それらが重ならないように表示するところにある※2,※3。

※4

※4

これに対して、被告(FC2,INC.)※5は、インターネット上のコメント付き動画配信サービスである「FC2動画」(=「被告サービス1」)等※6を運営している。被告サービス1にかかるファイルは、米国に存在する被告サーバから日本国内のユーザ端末へと送信されている。原告は、そのようにして被告ファイルを送信する行為が、特許権を侵害する被告システムの「生産」に該当する旨を主張し、被告ファイルの日本国内に存在するユーザ端末への配信の差止めや損害賠償等を求めて本訴に及んだ。

原審の東京地判令和4.3.24令和元(ワ)25152(WestlawJapan文献番号2022WLJPCA03249005)[コメント配信システム]※7は、後述するBBS事件最判とカード式リーダ事件最判を引用し、「『生産』に当たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきである。」と判示し、被告各システムの構成要素である被告各サーバが米国内に存在し、日本国内に存在するユーザ端末のみでは本件特許発明の全ての構成要件を充足しないことを理由に被告各システムが日本国内で「生産」されたとはいえないと判断し、侵害を否定した。

原告が控訴。知財高裁は事件を大合議に回付した。

Ⅲ 判決

控訴を一部認容し、原判決を一部変更して差止めと損害賠償請求を一部認容。

1 生産該当性

特許法にいう「生産」を、「発明の技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為」をいうと定義したうえで、「ネットワーク型システム」(=「インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム」)の発明においては、「単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能を有するようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為」がこれに該当する旨を説示。

具体的な当てはめとしては、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、本件発明1の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システム1が新たに作り出されたものということができるので、この時点で生産がなされていると帰結した。

「本件発明1は、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備えるコメント配信システムの発明であり、発明の種類は、物の発明であるところ、その実施行為としての物の『生産』(特許法2条3項1号)とは、発明の技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為をいうものと解される。

そして、本件発明1のように、インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム(以下『ネットワーク型システム』という。)の発明における『生産』とは、単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能を有するようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいうものと解される。」

「被告サービス1のFLASH版においては、訂正して引用した原判決の第4の5(1)ウ(ア)のとおり、ユーザが、国内のユーザ端末のブラウザにおいて、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページを指定する(〔2〕)と、それに伴い、被控訴人FC2のウェブサーバが上記ウェブページのHTMLファイル及びSWFファイルをユーザ端末に送信し(〔3〕)、ユーザ端末が受信した、これらのファイルはブラウザのキャッシュに保存され、ユーザ端末のFLASHが、ブラウザのキャッシュにあるSWFファイルを読み込み(〔4〕)、その後、ユーザが、ユーザ端末において、ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押す(〔5〕)と、上記SWFファイルに格納された命令に従って、FLASHが、ブラウザに対し動画ファイル及びコメントファイルを取得するよう指示し、ブラウザが、その指示に従って、被控訴人FC2の動画配信用サーバに対し動画ファイルのリクエストを行うとともに、被控訴人FC2のコメント配信用サーバに対しコメントファイルのリクエストを行い(〔6〕)、上記リクエストに応じて、被控訴人FC2の動画配信用サーバが動画ファイルを、被控訴人FC2のコメント配信用サーバがコメントファイルを、それぞれユーザ端末に送信し(〔7〕)、ユーザ端末が、上記動画ファイル及びコメントファイルを受信する(〔8〕)ことにより、ユーザ端末が、受信した上記動画ファイル及びコメントファイルに基づいて、ブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能となる。このように、ユーザ端末が上記動画ファイル及びコメントファイルを受信した時点(〔8〕)において、被控訴人FC2の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末はインターネットを利用したネットワークを介して接続されており、ユーザ端末のブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能となるから、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、本件発明1の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システム1が新たに作り出されたものということができる(以下、被告システム1を新たに作り出す上記行為を『本件生産1の1』という。)。」

2 準拠法

準拠法について、差止め・除却請求にかかる準拠法につき、「本件特許権が登録された国である我が国の法律が準拠法となる。」、損害賠償請求については、原判決を一部に引用しつつ「原告の損害賠償請求は、被告らが、被告サービスにおいて日本国内の端末に向けてファイルを配信したこと等によって、我が国の特許権である本件特許権を侵害したことを理由とするものであり、その主張が認められる場合には、権利侵害という結果は我が国で発生したということができるから、上記損害賠償請求については、我が国の法律が準拠法となる。」(原判決の引用文を含む)と判示する。

3 属地主義と本件における生産の関係

そのうえで、「本件生産1の1が特許法2条3項1号の『生産』に該当するか否かについて」という標題の下、BBS事件最判とカード式リーダ事件最判を引用しつつ、属地主義の原則を厳格に解釈する場合には、ネットワーク型システムの発明についてサーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避しうることになり、特許権の十分な保護を図ることができず妥当ではない反面、システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に一律に日本の特許法2条3項の「実施」に該当すると解することは特許権の過剰な保護となり、これも妥当ではない旨を説く。

「ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の『実施』に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。

他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法2条3項の『実施』に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではない。」

そのうえで、以下のような一般論が導かれると判示した。

「ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の『生産』に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の『生産』に該当すると解するのが相当である。」

事件に対する具体的な当てはめとしては、送受信が一体として行われ、国内のユーザ端末がファイルを受信することによって被告システムが完成することからすれば、送受信は国内で行われたと観念できること、国内のユーザ端末は、本件発明の主要な機能を果たしていること、本件発明の効果は国内で発現しており、特許権者が本件発明にかかるシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響しうることを指摘して、被疑侵害行為は日本の領域内で行われたものと認められ、特許法2条3項1号の「生産」に該当する旨、判示した。

「これを本件生産1の1についてみると、本件生産1の1の具体的態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信(送受信)は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム1が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。

次に、被告システム1は、米国に存在する被控訴人FC2のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明1の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている。

さらに、被告システム1は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明1の効果は国内で発現しており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明1に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。

以上の事情を総合考慮すると、本件生産1の1は、我が国の領域内で行われたものとみることができるから、本件発明1との関係で、特許法2条3項1号の『生産』に該当するものと認められる。」

4 生産主体

被告システムを生産した主体について、被告FC2が管理するサーバがファイルを送信しており、また、ユーザ端末がこれを受信することは、ユーザの別途の操作を解することなく、被告FC2がサーバにアップロードしたプログラムに従って自動的になされ、それにより被告システムが新たに作り出されたことを理由に、生産主体はユーザではなく被告FC2である旨を判示した。

「被告システム1(被告サービス1のHTML5版に係るもの)を『生産』した主体について

被告システム1(被告サービス1のHTML5版に係るもの)は、前記(ア)のとおり、被控訴人FC2のウェブサーバが、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページのHTMLファイル及びJSファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、ユーザ端末のブラウザのキャッシュに保存された上記JSファイルによる命令に従ったブラウザからのリクエストに応じて、被控訴人FC2の動画配信用サーバが動画ファイルを、被控訴人FC2のコメント配信用サーバがコメントファイルを、それぞれユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって、新たに作り出されたものである。そして、被控訴人FC2が、上記ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、HTMLファイル及びJSファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、被控訴人FC2がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動的に行われるものであることからすれば、被告システム1を『生産』した主体は、被控訴人FC2であるというべきである。

この点に関し、被告システム1が『生産』されるに当たっては、前記(ア)のとおり、ユーザが、ユーザ端末のブラウザにおいて、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページを指定すること(〔1〕)が必要とされるところ、上記のユーザの行為は、被控訴人FC2が設置及び管理するウェブサーバに格納されたHTMLファイルに基づいて表示されるウェブページにおいて、ユーザが当該ページを閲覧し、動画を視聴するに伴って行われる行為にとどまるものであり、上記のとおり、その後に行われる上記各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、被控訴人FC2がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動的に行われるものであることからすれば、ユーザ自身が被告システム1を『生産』する行為を主体的に行っていると評価することはできない。」

Ⅳ 評釈

1 序

本件では、ネットワークを介して接続されるサーバと端末によって構成されるシステムからなる特許発明※8に関して、その構成要素の少なくとも一部が国外で遂行される場合に日本の特許権侵害に問うことができるのかということが争点とされており、とりわけいわゆる属地主義の原則との関係が取り沙汰されている※9。

2 カード式リーダ事件最判の法理の確認

特許権に関する属地主義について初めて言及した最上級審判決は、本判決も引用する最判平成9.7.1民集51巻6号2299頁(WestlawJapan文献番号1997WLJPCA07010003)[自動車の車輪](BBS事件)※10である。

そこでは、特許法における「属地主義の原則」について、「属地主義の原則とは、特許権についていえば、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである。」との定義が与えられた。もっとも、この事件の事案自体は、同一発明について日本とドイツで特許権を有する原告がドイツで製造販売した当該特許発明の実施品を被告が輸入し日本国内で販売する行為が、原告の日本の特許権を侵害するか否かということが争われた事件である。最高裁は、上記のように属地主義を定義したが、事件への当てはめについては、日本の特許法の下で特許権の行使の可否を判断する際に、国外譲渡という事情を考慮することは国内法の解釈の問題であって、属地主義によって妨げられるものではない旨を判示したに止まる。他方で、事案の解決に必要はなかったために、いかなる場合に属地主義に反するという帰結が導かれるのかということに関しては明らかにされていなかった。

この間隙を埋めたのが、最判平成14.9.26民集56巻7号1551頁(WestlawJapan文献番号2002WLJPCA09260001)[FM信号復調装置](カード式リーダ事件)※11である。

事案は、被告が日本国内において製造した製品をアメリカ合衆国の子会社を通じて同国に輸出する行為に対して、原告が、その有するアメリカ合衆国特許権の侵害を誘導する行為(アメリカ合衆国特許法271条(b))に該当するとして、差止めや廃棄、損害賠償が請求されたというものである。最高裁は、「属地主義の原則」の定義については、前掲最判[自動車の車輪]を踏襲している※12。ただ、この「属地主義の原則」と準拠法選択の関係は、前掲最判[自動車の車輪]では明らかにされていなかったところ、前掲最判[FM信号復調装置]の特徴は、「属地主義の原則」は、むしろ、準拠法選択の法理を限界付ける実質法として機能するとされている点に特徴がある。

その論理をより子細に観察すると、まず、アメリカ合衆国特許権に基づく差止めと廃棄請求に関しては、法律関係の性質を特許権の効力と決定したうえで、条理に基づき、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国であるアメリカ合衆国の法律が準拠法となるとしつつ※13、同国の特許権に基づき日本における行為の差止め等を認めることは、アメリカ合衆国特許権の効力をその領域外である日本に及ぼすのと実質的に同一の結果を生じることになり、「属地主義」に反するものとして、法例33条にいう公の秩序に反するものと解される※14、と帰結した。また、損害賠償請求については、不法行為と性質決定して、その準拠法は法例11条1項によるとしつつ、本件では同項にいう原因事実発生地は直接侵害行為が行われ権利侵害という結果が生じたアメリカ合衆国であるが※15、「属地主義」の原則をとり、アメリカ合衆国特許法271条(b)のように特許権の効力を自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼす規定を持たない日本法の下では、これを違法ということはできず、法例11条2項「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」に当たるから、アメリカ合衆国特許法の該当規定を適用することはできない※16、と帰結した。

このカード式リーダ事件最判により、以下の3点が最高裁のとる立場であることが明らかにされた。第一に、準拠法に関しては、属地主義とは別に論じる必要があると理解され、特許権に基づく差止めと廃棄請求に関しては条理により「登録国法」が、損害賠償請求に関しては当時の法例11条1項により結果発生地の法が準拠法となるとされた。第二に、属地主義はこうして選択される準拠法に対して、当時の法例33条の公序則や11条2項の国内不法行為法の累積適用条項を通じて、その限界を画する法理として機能しうる法理として位置付けられている。したがって、判決文は明言していないものの、属地主義は、準拠法ではなく、実質法の法理であるとの位置付けが与えられたと解するのが素直な理解といえよう※17。第三に、属地主義の結果、日本の特許権に基づいて、外国でなされていると評価される行為を差し止めたり、違法としたりすることはできない、ということである。

なお、法例は、本判決後、全面改正され、「法の適用に関する通則法」に改められたが、本判決が援用した法例33条、11条1項、11条3項は、それぞれ法の適用に関する通則法42条、17条、22条1項に引き継がれているから、上記最判の法理は現行法の下でも妥当するものと解される※18。

3 インターネットの特殊性

前掲最判[FM信号復調装置]では、国外において製品を製造し国内に輸入しようとする行為が問題となっており、あくまでも有体物に関するものであった。他方、本件では、インターネットを利用した送信行為が問題となっており、状況を異にする。

もちろん、被疑侵害行為がインターネットを利用するものであるとしても、物理的に日本の領域外で行われているのであれば、それに対して日本の特許権の効力を及ぼすことは、前掲最判[FM信号復調装置]の説く属地主義に反するという理解もありうるであろう。実際、本件の原判決である前掲東京地判[コメント配信システム]は、「生産」に関して、日本国内で全ての構成要件を満たす行為がなされることを要求していることは前述したとおりである。

しかし、インターネットにおいては、知的財産を構成する技術的思想が有体物に固定されているわけではなく、それを作り出す行為、たとえばサーバへのアップロードは、有体物である製品の製造に比して極めて容易であり、その作出にかかわる者がサーバ所在地にいる必要もないことが通例であるから、送信地がどこであるのかということにさしたる意義を認めることができない場合が多い。その反面、受信地では知的財産を享受する生身の人間が存在し、所在地におけるその行動に影響が生じるのであるから、受信地がどこであるかということの方が重要であることが大半であると思料される。それにもかかわらず、インターネットでの利用に必然的に随伴する送信行為が特許発明の構成要素に含まれているからといって、それを理由に送信地における特許法を適用し、送信地における特許権が存在しない限り、受信地に特許権が存在しても侵害を否定するという解釈に固執することは、多くの事例において、実態に適合しない処理を強いることになりかねない※19。

くわえて、インターネットにおいては分散処理が容易であるために、物理的に一つの場所で全ての処理を完結させる必要はなく、ゆえに一国内で処理を完結することなく、国境を跨いで遂行することも極めて容易であるから、送信地であれ受信地であれ、どこか一国の領域内で特許発明の構成要素の全てが行われなければならないという解釈※20を採用してしまうと、やはり多くの事例で、特許発明の技術的思想は利用されているにもかかわらず、侵害の責任が容易に迂回されてしまうことになりかねない※21。

他方、前掲最判[FM信号復調装置]を前提としたとしても、なにをもって外国における行為であって、属地主義の原則からして日本の特許法等を適用してはならないとするかということは規範的な判断のはずである※22。同最判が取り扱った事案において、換言すれば、有体物の製品の製造等の事案において国外で製造される行為について日本の特許法を適用することが属地主義に反するのだとしても、だからといって、インターネットにおける送信行為に関して、国外に所在するサーバから送信されているという一事をもって、それに日本の特許法等を適用することが属地主義に反すると解することが論理必然的な帰結であるということにはならないと解される。

4 従前の裁判例

実際、知財高裁は、本判決に先立って、知財高判令和4.7.20平成30(ネ)10077(WestlawJapan文献番号2022WLJPCA07209006)[表示装置、コメント表示方法、及びプログラム]※23において、インターネットが絡む文脈で属地主義を柔軟に運用すべきというアプローチを採用した。

この事件の事案は、本件と同一の原告が有する別の特許権※24に基づいて、同一の被告に対して提起された侵害訴訟であり、所定の態様で動画とともにコメントを表示する表示装置にかかる発明(本件発明1-1、1-2、1-5、1-6)、または、所定の態様のコメント表示手段として機能させるプログラム(本件発明1-9、1-10)にかかる発明※25についての特許権侵害の成否が問題となったというものであった。

知財高裁は、被疑侵害装置と被疑侵害プログラムについて特許技術的範囲の充足性を肯定した※26うえで、米国内に存在するサーバから日本国内に所在するユーザに向けて被疑侵害プログラムを配信する行為に対して、日本の特許法の電気通信回線を通じた提供に該当するといえるのか、という論点に取り組んでいる。そのうえで、前掲最判[FM信号復調装置]を引用し、同判決の説く属地主義の原則に照らすと、通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることが問題となると切り出しつつ※27、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどすれば容易に侵害を潜脱しうることになってしまうことを理由に、「特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。」と説いた※28。そして、このように属地主義に反しないとされるか否かの判断に際しては、「問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう『提供』に該当すると解するのが相当である。」との一般論を説いた。そのうえで、当該事件に対する具体的な当てはめとしては、本件配信につき日本国の領域外と領域内で行われる部分を区別することは困難であること、本件配信の制御は日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであること、本件配信は日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものであること、本件発明の効果は日本国の領域内において発現していることを斟酌し、本件配信は、実質的かつ全体的には日本国の領域内で行われたものと判断し、日本特許法の「電気通信回線を通じた提供」に該当すると帰結している※29,※30。

5 本判決の意義その1:一般論

1) 序

本判決は大合議で下されているだけに、その一般論が、知財高裁を含む下級審の裁判例に今後、与える影響が強いと目される。そこで、まずは一般論について検討してみよう。

2) 「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」事件知財高裁判決との関係

本判決は、前掲知財高判[表示装置、コメント表示方法、及びプログラム]と同様に、前掲最判[FM信号復調装置]を前提としながらも、インターネットが絡む事案において属地主義を厳格に貫徹してしまい、サーバを国外に設置するだけで容易に侵害の責任を迂回することを許す運用をなすべきではないという価値判断を表明している。

そのうえで、一般論としても、両判決はともに諸事情の総合衡量を謳っているが、ただ、両判決の掲げる考慮要素には相違がある。

前掲知財高判[表示装置、コメント表示方法、及びプログラム]は、「電気通信回線を通じた提供」に関し、以下の4つの要素を掲げていた。

a 当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか

b 当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか

c 当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか

d 当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなど

これに対して、前掲知財高大判[コメント配信システム]が「生産」に関して掲げた4つの要素は以下のとおりである。

① 当該行為の具体的態様

② 当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割

③ 当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所

④ その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等

前者のdは、後者の③と共通しているが、その他の要素は明示的には完全には一致していない。しかし、子細を見ていくと、二つの判決において異なる要素が掲げられているのは、かたや「電気通信回線を通じた提供」、かたや「生産」と、両者が規律する行為態様を異にしていることに起因しているというよりは、以下に分析するように、むしろ、大合議の方が相対的により洗練された法理を提示することに成功しているという側面が強いように思われる。

まず、前者のaは後者に見当たらないが、大合議判決の①の事案に対する具体的な当てはめを見てみると、「当該送信及び受信(送受信)は一体として行われ」と説く件があるから(明確かつ容易に区分できるかということは顧慮していないが)、大合議としては、(aそのものであるかはともかく)その類の事情は①のなかに吸収し、①において日本法の適用を肯定する方向に働く一事情として斟酌するに止めることにしたのではないかと思われる。そしてそもそも、国内と国外の行為を明確に分割しうる場合であっても、なお、国外に所在する明確に分かたれる構成要素が些細なものでしかなく、当該発明の効果や経済的な効果などに鑑みて、国内の行為であると評価すべき場合があるように思われる※31。そう考えると、大合議が前者のaを明示的な考慮要素として掲げなかったことは穏当な取扱いと解される。

前者のb※32もまた後者には見られない。しかし、インターネットは至るところから制御可能であることに鑑みると、発明の効果が制御側にあるような場合(その場合には後者でも③によってその種の事情を斟酌しうる)を除けば、重視する必要はないのではあるまいか※33。

前者のcもやはり後者には見られない。「提供」という以上、語義的に、相手方として提供先が存在することを必要としているように感じられる反面、他方、後者で明示されていないのは、「生産」は、同じく語義的な感覚として、相手方がいなくとも成り立ちうるものであることに由来する相違であろう(ただ、後者でも④の経済的な利益のところで斟酌されることは否定されないだろう)。

逆に、前者で後者の④に直接対応するものがないのは、cで顧客の所在を斟酌しているところ、顧客がいるということは、そこで当該顧客の所在する場所において特許発明を実施したサービスや製品にかかる需要が満足されているということを意味しており、ゆえにそこで特許権者の経済的な利益に影響が出ていることと同義である、と分析することもできようか。

3) 4要素の意味

本判決が列挙した4要素は、その具体的な当てはめをも考慮する場合には、以下のように整理することができると思われる。

① 当該行為の具体的態様:具体的な態様に着目した当てはめを行うべきであるという、他の3要素を考慮する際に必要となる一般論的な心構えを述べるもの

事案に対する当てはめにおいては、第一段落において「具体的態様」という言葉が用いられており、①が少なくとも第一段落で考慮されていると理解できる。他方、第一段落の中身は、次に述べるように、②に対応している。そうすると、少なくとも①は②と組み合わさって適用されるものであることは明らかである。あえて独立した要素として①を掲げた以上、①は②に吸収されるものではなく、そして、具体的な態様を考慮すべきことは③、④においても妥当するものと思われることに鑑みると、①はその他の要素についても妥当する一般論ではないかと思料した次第である。

② 当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割:特許発明の構成要件がどの地で実現しているのかということに着目することを「生産」が問題となった当該事案に即して表現するもの

事案に対する当てはめにおいては、②中の「当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するもの」は、第一段落の「これを本件生産1の1についてみると、本件生産1の1の具体的態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信(送受信)は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム1が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。」に対応するものと理解することができよう。第一段落は「具体的態様」で始まっているから①に対応することはもちろんであるが、第一段落の内容は、被疑侵害行為である「生産」を構成する装置や受信がどこに所在し、どこで遂行されているのかを吟味しており、そのなかで「受信」が国内で行われたことを指摘するものであり、②に対応するといえるからである。

他方、そうした国内で行われた「受信」が特許発明の構成要件のなかでどのような機能・役割を果たしているのかということ、つまり②の後段の「当該発明において果たす機能・役割」に関しては、第二段落の「次に、被告システム1は、米国に存在する被控訴人FC2のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明1の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている。」で行われている、と理解できる。

③ 当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所:技術的思想としての特許発明の効果がどの地で実現しているのかということに着目するもの

事案に対する当てはめにおいては、③は、第二段落の上記分析に加えて、第三段落の「さらに、被告システム1は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明1の効果は国内で発現しており」によって吟味されている、と理解できよう。

④ その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等:被疑侵害行為の特許権者に与える経済的な影響に着目するもの

事案に対する当てはめにおいては、④は、第三段落の「また、その国内における利用は、控訴人が本件発明1に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。」がこれに対応すると理解できる。

4) 評価

特許法が、特許発明の実施に対して禁止権を設け、特許発明に対する市場の需要を排他的に利用する機会を権利者に保障することで、発明とその公開に対して適度のインセンティヴを保障し、もって産業の発達を期することを目的としている。

このような特許法の制度のなかに位置付けられる内国実質法としての属地主義の原則を運用するに際しては、特許発明の効果がどこで発揮されるのかということ(上記③)が肝要となると思料され、その際に特許権者に与える経済的な影響(上記④)を斟酌することもありえると思われる。また、特許法が、予測可能性を確保するために、特許請求範囲によって特許権の技術的範囲を画する制度を採用している以上、クレイムを構成する各要素がどこで行われたのかということも重要となるという考え方(上記②)も成り立ちえないとまではいいがたい※34。

6 本判決の意義その2:射程

具体的な事案に鑑みる場合には、第一に、本件は「生産」が侵害行為と主張されたという事件で、その生産が日本国内に所在する端末装置において完成すると認定された事案であった。第二に、本件の特許発明の技術的特徴である効果は、端末装置の表示の見やすさが発揮されていた。第三に、本件行為により端末装置の表示に接するユーザが本件特許発明の効果を享受した結果、国内に所在するユーザ向けにインターネットを介した動画提供サービスを展開する特許権者の経済的利益に影響を与えている※35、という事案であった。したがって、特許発明の構成要件という観点(②)からも、特許発明の効果という観点(③)からも、特許権者の経済的影響の観点(④)からも、三拍子揃って、いずれの点においても内国牽連性を認めることができるという事案であった。

したがって、本件は、たしかに特許発明の構成要件の一部を構成するサーバが国外に位置しており、送信行為も国外から行われていたという意味で、属地主義との関係が取り沙汰され、まさにその点が仇となって原判決では侵害が否定されたわけであるが、ひとたび本判決のように、インターネットにおいては属地主義を過度に厳格に解する必要がないという立場に与した以上は、属地主義を緩和し日本法の適用を認めることができるイージー・ケースであったと評することができよう。そして、インターネットにかかわる事案で属地主義を緩和する先駆けとなった前掲知財高判[表示装置、コメント表示方法、及びプログラム]も、本判決と原被告を共通にしており、本件特許権といわばグループを同じくする特許であって技術的思想を共通にしていたから、3つの要素が揃い踏みする、その意味でイージー・ケースに分類しうる事案を扱うものであった。

したがって、本判決の射程は、あくまでもインターネットに関連する発明(本判決によれば「ネットワーク型システム」の発明)において、これら3要素が揃った事案に及ぶに止まるものと解される。

7 今後の課題

1) 序

今後は、3要素の1つ以上を欠いた場合に、属地主義はどこまで緩和されるのかということが争われていくものと思われる。以下では、本判決の判断を前提にしつつ、それと整合性を失わない範囲で、どのような運用が可能かということを論じておく。

2) 特許発明の構成要素

第一に、特許発明の構成要素(②)に関していえば、本件の特許は「システム」発明にかかるものであって、被疑侵害行為が「生産」の成否として争われているという特徴がある。そして、本判決は、被疑侵害行為において、どの時点で「生産」が完成するのかということをかなりの字数を割いて吟味しており、被告ファイルがユーザの端末装置に受信された時点でシステムの「生産」が完成すると認定している。また、3要素の具体的な当てはめにおいても、「生産」のなかで受信が国内で完成しており、その受信が特許発明の各構成要件のなかでどのような役割・機能を果たしているのかということに相応の字数を割いている。そのうえで、前掲最判[FM信号復調装置]が、外国でなされている(と評価される)行為を日本の特許権侵害に問うことは許されないと判示していたことに照らすと、本件と異なり、特許発明の構成要件の一部たりとも日本国内に所在していたり、遂行されていたりしない場合には、属地主義を緩和することはできない、というように本判決の趣旨を忖度する裁判例が現れても不思議ではない(というよりは、その方が素直な理解であるといえる)※36。

しかし、たとえば、システム発明ではあるもののユーザの端末装置が除かれるようにクレイムされていたり、方法のクレイムでユーザの受信行為が除かれるようにクレイムされていたりするからといって※37、特許発明にかかる技術的思想に変わりはなく、その技術的特徴を形成する効果を日本国内のユーザが享受していることに変わりがないとすれば※38、なにゆえクレイム・ドラフティングの仕方という一事をもって日本国の特許権侵害に問えなくなるのか、合理的な説明を与えることは困難であろう。クレイムからユーザの端末装置や受信が省かれるように書かれているとしても、インターネットを利用するものである以上、通例、ユーザがその効果を享受しうることは明らかであり、これらの要素がクレイムに含まれている場合に比して、予測可能性が有意に低下するとまではいいがたいように思われる。

他方、特許発明の構成要素の少なくとも一部が日本国内に所在することを要求していると読むのが本判決の素直な理解であるとしても、いずれにせよ何でもよいからその一部が日本国内にあればよいという立場ではないことに注意しなければならない。本判決は、当該一部が特許発明において果たす機能・役割を斟酌すると明言しているからである。したがって、サーバの内部の構造や送信の効率性を図るなど、国外の構成要件だけで特許を取得しうるなどのために国内の要素が新規性や進歩性の獲得に役立っていない場合などを想定することができる(ただし、こうした作業は、次述する特許発明の効果(③)を参酌する作業と、常に重複するわけではないが、重なることが多いと推察される)。そのような場合、クレイム・ドラフティングによって国内の端末装置などを付加したとしても、その一事をもって日本の特許法の適用が肯定されることにはならないと解される※39。

3) 特許発明の効果

第二に、むしろ肝要なのは、特許発明の効果(③)が発現している地がどこかということであろう。特許法が特許発明を市場において利用する機会を排他的に特許権者に決定させる仕組みを採用した究極の趣旨は、公共財である技術的思想の創作に対するフリー・ライドを過度に放任していた場合には創作に対する過少投資を招来しかねないというところにあるのだから、技術的思想がどこで享受されているのかということが、特許権者に排他権を保障すべき地を決定するに当たって致命的な事項となると解されるからである。そして、本件特許発明のように、表示の仕方など国内のユーザの端末装置が受信した時点で特許発明の技術的特徴を組成する効果が発現する場合には、端末装置や受信がクレイムの構成要素に含められていないとしても、特許発明にかかる技術的思想が国内で実現されている以上、日本の特許権侵害の責任を問うべきである、と考える。

こうした解釈が本判決の趣旨を十分に忖度した読み方といえるかどうかはともかく、第一の要素(②)が不可欠とまでは説かれていない本判決の判文をそのように運用することが不可能とまではいえないであろう。もちろん、前掲最判[FM信号復調装置]に反していないかということも問題となるが、同最判は物理的な製品に特許発明が具現化されている事案を扱ったものであって、インターネットに関連する事案にまでその射程が及ぶものではない。そして、特許発明の効果が日本国内において発現している場合には、外国で実施されているのではなく、日本国内で実施されると規範的に評価できるのだと理解すれば、前掲最判[FM信号復調装置]の説く抽象論にも反しないということが可能であろう※40。

他方で、特許発明の技術的特徴を組成する効果が国外で発揮されている場合には、原則として、日本国の特許権侵害に問うことは許されないと考えるべきであろう。たとえば、サーバの構造に関する発明であるとか、サーバ内部の処理の効率性を高める発明などが典型例となる。送受信の効率性を高める発明であるが、その処理がユーザの端末装置や端末装置における受信とは直接関係ないところで遂行される場合もありえるだろう。こうした発明を利用した送信が国外のサーバからなされ、これを受信するユーザの端末装置が日本国内に所在し、日本国内で受信されているのだとしても、特許発明の技術的思想の効果が日本国内で発現していない以上は、日本の特許権侵害を肯定してはならないと考える。この場合、クレイム・ドラフティングによってユーザの端末装置や受信行為までもがクレイムの構成要素に含められていたとしても、技術的思想に変わりはない以上、その理に変わるところはないと解される。そして、こうした処理は、特許発明の構成要素のどの部分が国内で実施されており、それがどのような役割・機能を果たすか(②)、または、特許発明の効果がどこで発現しているか(③)を斟酌する本判決に適合した運用であると評することができる。

4) 特許権者に与える経済的影響

第三に、特許権者に与える経済的影響(④)に関しては、本件では具体的に特許権者も侵害者と競合する動画提供サービスを展開していると目される事案ではあったが※41、本判決は、④の具体的な当てはめとして、特許権者が動画提供サービスを国内で展開していることに明示的に言及しているわけではない。そして、そこまでの影響がなかったとしても、特許発明の効果(③)が日本国内に及んでいる場合には、たとえば、ライセンス市場をも視野に入れ、概念的に全ての場合において特許権者に何らかの経済的影響はある、というべきであろう。なんとなれば、被疑侵害行為に特許権が及ぶのであれば、まさに被疑侵害者からライセンス料を収受しえるはずだといえるからである。もちろん、これはトートロジーではないかという批判はありえようが、そもそも特許発明の技術的効果が発現している以上、特許発明に対する需要を利用する機会を特許権者に与えるというのが特許法の仕組みなのであって※42、それを発明の効果が日本国内で発現しているにもかかわらず、いまだ特許権者が日本国内では競合するサービス等を提供していないという理由で日本の特許権の保護を否定してしまっては、特許発明にかかる技術的思想は利用されているにもかかわらず、どの国の特許権の保護をも受けることができないという事態を招来しかねない。それは特許法の趣旨に反する帰結であるといえよう※43。

他方、特許権者に与える経済影響(④)が日本国内で認められるとして、それだけで属地主義の緩和を求めることができるかということも問題となる。特許発明の構成要件(②)は一部たりとも国内では実施されておらず(もっとも、本稿はこの点は問題視すべきでないと考えていることは前述したとおりであるが)、特許発明の効果(③)も国内で発揮されていることはない事案で、たとえば、サーバ内部の処理効率を高める特許発明を利用して国外のサーバから被疑侵害行為である動画提供サービスが行われており、そのサービスは日本国内に所在する端末装置でも受信され、その結果、特許権者が日本国内のユーザ向けに展開している動画提供サービスと競合している場合などが考えられる。こうした場合、特許発明の効果が日本国内で発現しているわけではない以上、原則として日本の特許権侵害には問えないと解すべきである。ただ、例外的に、当該動画提供サービスが、たとえば日本語で提供されているなど、ほぼ日本向けに展開されている場合には、特許発明の効果というよりは、むしろ、国外で発現したものではあるが特許発明の技術的思想の効果を享受しつつ(たとえばサーバの処理効率を高め、低コスト、ひいては低価格で動画提供サービスを提供しつつ)、日本国内市場において具体的な経済的な影響を与えていることに着目して、日本法を適用することが許されよう※44。その場合には、上述したような被疑侵害者に対するライセンス市場まで視野に入れてしまうと、結局、特許発明の効果が発現していない国を含めて、特許権が存在する全ての国で侵害の責任を負担させることになり、保護が過剰となる。したがって、積極的に事業を展開しているなどの経済的な利害関係を生じさせる具体的な関与があること※45を要求すべきであろう。また、その判断に際しては、日本にほぼ特化しているわけではなく、多数の国で実質的に享受されるサービスを提供している場合に、それらの国全てにおいて特許権をクリアすることを求めることは、特許発明の効果が発現しているわけではないことを考えると、やはり保護が過大となるということを考慮すべきであろう。その種の事例においては、国際私法にいう最密接関係地の法(それが複数の場合はありうる)※46のみを適用すべきであろう。

5) 結論

以上のように、本稿は、本大合議判決の法理の下、特許発明の効果(③)が日本国内で発現している場合に日本の特許権侵害が肯定されるが(特許発明の構成要素(②)は、特許発明の効果(③)が日本国内で発現しているか否かを斟酌する考慮要素として位置付ける)、例外的に、特許発明の効果(③)が日本国内で発現しているわけではない場合にも、被疑侵害者が日本国内において特許発明を利用した事業の展開に積極的に関与している場合には日本の特許権侵害を肯定する(これを特許権者に与える経済的な影響(④)の考慮要素として位置付ける)、という運用をなすことが、インターネットの特徴に応じつつ(=送信地が意味を持たない場合が多いため特許発明の構成要素(②)は重視すべきではない)、特許発明にかかる技術的思想の保護を全うし(=特許発明の効果(③)が発現している地を重視すべきである)、さらに被疑侵害者の日本国内への積極的な関与がある場合に例外的に日本の特許権の侵害を認める構成(=そのために特許権者に与える経済的な影響(④)を考慮する)として優れているのではないかと思料する次第である。

なお、本判決が示した法理は、あくまでもネットワークに関連する発明を扱うに止まるから、ネットワークと関連しない有体物が提供される事案には影響しない。その場合には、むしろ(その当否はともかく)、前掲最判[FM信号復調装置]の射程が直接及んでくることになる※47,※48。

本稿を執筆するに際しては、ソフトウェア情報センター「ソフトウェア関連発明の特許保護に関する調査研究委員会」における、片山史英先生、飯田圭先生の御報告からご教示を得た。

(掲載日 2023年9月12日)

- 参照、tanakakohsuke[判批]https://patent-law.hatenablog.com/entry/2023/07/01/235953。

- たとえば、本件発明中、請求項1にかかる本件発明1の構成要件は、本判決により下記のように分説されている。

「本件発明1

1A サーバと、これとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、

1B 前記サーバは、

前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第1コメント及び第2コメントを受信し、

1C 前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、

1D 前記コメント情報は、

前記第1コメント及び前記第2コメントと、

前記第1コメント及び前記第2コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と、を含み、

1E 前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、

1F 前記第2コメントを前記1の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第1コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、

1G 重なると判定された場合に、前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、

1H 前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、

前記動画と、

前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、

が前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならないように表示される、

1I コメント配信システム。」 - 本件では請求項2にかかる特許発明2も請求原因となっているが、動画配信サーバとコメント配信サーバを分けて定めていること以外は、本件特許発明1と実質的に変わるところがない。本判決も本件特許発明2の侵害の成否に関する判断をなす際には、本件特許発明1に関するそれを援用するに止まる。ゆえに、以下では、本件特許発明1の判断に絞って紹介し、検討する。

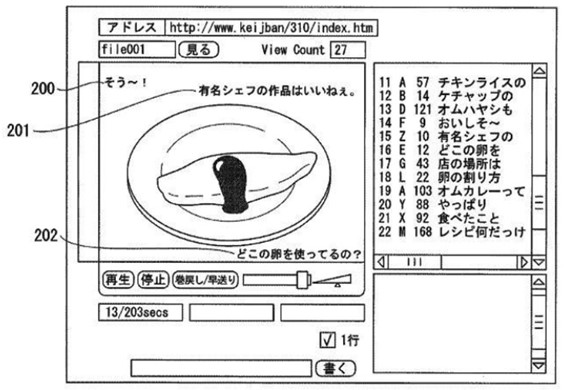

- 本判決に添付された本件特許発明の明細書より転載された図面。

- 本件では、被告(株式会社ホームページシステム(HPS))も共同被告とされているが、本判決は被告HPSは被告各サービスに関する業務を行っているとは認められないと判示し、侵害を否定している。以下では、この点に関する紹介は省略する。

- この他、被告が提供する「FC2 SayMove!」(=「被告サービス2」)、「FC2 ひまわり動画」(以下「被告サービス3」)も問題とされているが、被告サービス1では、動画ファイルが被告FC2の動画配信用サーバからユーザ端末に送信されるのに対し、被告サービス2・3では動画ファイルが他の動画配信サービスの動画配信用サーバからユーザ端末に送信される点で相違するに止まる。本判決はこの相違点を侵害の成否の判断において特に顧慮していない。たしかに、動画がどこから送られてくるのかということは、表示の仕方に特徴がある本件発明にとって肝要ではなく、その点は技術的範囲の属否に影響しないという判断は十分にありえよう。以下では、被告サービス2、被告サービス3に関する紹介は省略する。

- 参照、上原隆志[判批]知財ぷりずむ243号15~27頁(2022年)、小池眞一[判批]知財ぷりずむ237号48~71頁(2022年)、愛知靖之[判批]特許研究74号(2022年)6~12頁、横溝大[判批]有斐閣Onlineロージャーナル(2022年)。

- 筆者の理解では、表示の仕方自体は自然法則を利用したものとはいえず、そして自然法則を利用していないところに如何に創作が施されているとしても、それは発明該当性にカウントすべきでない(ついでにいえば、そこが新規であり、容易に想到しえないものであったとしても、新規性、進歩性を充足すると理解すべきではない)(田村善之「特許適格性要件の機能と意義に関する一考察(1)」知的財産法政策学研究64号52~71頁(2022年)・「(2・完)」65号113~128頁(2022年)[同編『知財とパブリック・ドメイン1特許法篇』(2023年・勁草書房)68~85・91~103頁所収])。したがって、本件特許発明において自然法則を利用したところがあるとすれば、それはシステムの物理的な構造にかかるものでなければならない。ところが、本件にあっては、本件のクレイムで指定されている表示、すなわちコメントが重ならないようにする表示を実現するに際して、いかなる課題があり、それを如何に解決したのかということが定かではない。ゆえに、本件の特許発明は発明適格性を否定すべきである、と考えるが、本件訴訟では自然法則の利用の点は争点となっていないので、以下では検討しない。

- その他、本判決が判示した事項のうち、本稿が本文では取り上げない論点についてここで言及しておこう。

第一に、本判決は「生産」に関して、「発明の技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為」と定義するとともに、その具体的な当てはめにおいて、特許発明の構成要件を満たさないものを満たすものに変化させる行為が生産に該当するとする形式的な見解を支持していると読める(先例として、明言しているとまではいい切れないが、知財高大判平成17.9.30判時1904号47頁(WestlawJapan文献番号2005WLJPCA09300001)[情報処理装置及び情報処理方法](一太郎事件))。裁判例や学説では形式説の方にも、使用の一環と評価しうる行為は生産に該当しないとしたり、何らかの経済的または技術的な付加価値が生じたりすることを要求するなど、実質的な処理を志向するものがある(詳細は、橘雄介[判批]知的財産法政策学研究46号315~323頁(2015年))。「生産」該当性は、間接侵害の要件として直接実施が「生産」であることが要求されていたり、「生産」に該当する場合には消尽が否定されるという理解がされていたりする文脈で、議論の実益がある概念であるが、本件は、さらに、属地主義の下、日本国内における「生産」と評価しうるか否かにかかわる問題として検討する、という新たな文脈を追加したという特徴がある(もっとも、筆者は、後述するように、この文脈は本来考慮する必要はないと解している)。このように、生産概念はいくつか文脈を異にする場面で要件として機能しうるものであるから、全ての文脈で穏当な解決をもたらすように実質化することは困難であって、むしろ形式説を採用したうえで、それ以上の実質化はそれぞれの文脈固有の要件論(間接侵害との関係では、「にのみ」要件、不可欠要件、非汎用品要件など。消尽の場面では消尽自体の要件論など)で処理すべきであろう。

第二に、本判決は、「生産」という実施行為の一部を構成する受信が、物理的には、被疑侵害者ではなくユーザが管理する端末装置によってなされている点で、いわゆる複数主体による実施問題にも取り組んでいる。本判決は、一般論を展開するのを避け、本件に対する具体的な当てはめに終始しているが、そこでは、ユーザにより動画を視聴するという決定にかかわる行為はなされなければならないが、その決定がなされた後の技術的選択の余地は残されておらず、全ては被疑侵害者が仕組んだとおりに遂行されることに着目して、被疑侵害者が「生産」の主体であるとするものである。これは、東京地判平成13.9.20判時1764号112頁(WestlawJapan文献番号2001WLJPCA09200001)[電着画像の形成方法]が展開する、いわゆる道具理論を用いたものと理解することができる(詳細は、田村善之「複数主体の分担による特許権侵害の成否について」(清水節古稀掲載予定)を参照)。 - 同判決の分析として、参照、田村善之[判批]NBL627号29~39頁(1997年)[同『競争法の思考形式』(1999年・有斐閣)107~130頁所収]。

- 同判決の分析として、参照、田村善之「職務発明に関する抵触法上の課題」知的財産法政策学研究5号9~10・23~26頁(2005年)[同『特許法の理論』(2009年・有斐閣)495~496・507~510頁所収]。

- 具体的には、次のように述べている。

「特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである(最高裁平成7年(オ)第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁参照)。すなわち、各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効力を付与するかを各国の法律によって規律しており、我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない。」 - 具体的には、以下のように判示している。

「特許権の効力の準拠法に関しては、法例等に直接の定めがないから、条理に基づいて、当該特許権と最も密接な関係がある国である当該特許権が登録された国の法律によると解するのが相当である。けだし、(ア)特許権は、国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものであり、(イ)特許権について属地主義の原則を採用する国が多く、それによれば、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるとされており、(ウ)特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められる以上、当該特許権の保護が要求される国は、登録された国であることに照らせば、特許権と最も密接な関係があるのは、当該特許権が登録された国と解するのが相当であるからである。

したがって、特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は、当該特許権が登録された国の法律であると解すべきであり、本件差止請求及び本件廃棄請求については、本件米国特許権が登録された国であるアメリカ合衆国の法律が準拠法となる。」 - 具体的には、以下のように判示している。

「我が国は、特許権について前記属地主義の原則を採用しており、これによれば、各国の特許権は当該国の領域内においてのみ効力を有するにもかかわらず、本件米国特許権に基づき我が国における行為の差止め等を認めることは、本件米国特許権の効力をその領域外である我が国に及ぼすのと実質的に同一の結果を生ずることになって、我が国の採る属地主義の原則に反するものであり、また、我が国とアメリカ合衆国との間で互いに相手国の特許権の効力を自国においても認めるべき旨を定めた条約も存しないから、本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことに米国特許法を適用した結果我が国内での行為の差止め又は我が国内にある物の廃棄を命ずることは、我が国の特許法秩序の基本理念と相いれないというべきである。」 - 具体的には、以下のように判示している。

「特許権侵害を理由とする損害賠償請求については、特許権特有の問題ではなく、財産権の侵害に対する民事上の救済の一環にほかならないから、法律関係の性質は不法行為であり、その準拠法については、法例11条1項によるべきである。原審の上記1(1)の判断は、正当である。

(2)本件損害賠償請求について、法例11条1項にいう『原因タル事実ノ発生シタル地』は、本件米国特許権の直接侵害行為が行われ、権利侵害という結果が生じたアメリカ合衆国と解すべきであり、同国の法律を準拠法とすべきである。けだし、(ア)我が国における被上告人の行為が、アメリカ合衆国での本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為であった場合には、権利侵害という結果は同国において発生したものということができ、(イ)準拠法についてアメリカ合衆国の法律によると解しても、被上告人が、米国子会社によるアメリカ合衆国における輸入及び販売を予定している限り、被上告人の予測可能性を害することにもならないからである。」 - 具体的には、以下のように判示している。

「属地主義の原則を採り、米国特許法271条(b)項のように特許権の効力を自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼすことを可能とする規定を持たない我が国の法律の下においては、これを認める立法又は条約のない限り、特許権の効力が及ばない、登録国の領域外において特許権侵害を積極的に誘導する行為について、違法ということはできず、不法行為の成立要件を具備するものと解することはできない。

したがって、本件米国特許権の侵害という事実は、法例11条2項にいう『外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ』に当たるから、被上告人の行為につき米国特許法の上記各規定を適用することはできない。」 - 髙部眞規子[判解]『最高裁判所判例解説民事篇 平成14年度(下)』(2005年・法曹会)710~711頁は、「特許権についての属地主義の原則」を定義する判文中の前段部分(「各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められること」)は、国際私法上の属地主義という抵触法上の原則を定めたものであり、後段部分(「我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない」)は、特許権の効力についての実質法上の属地主義を定めたものである旨を説く(この後段部分は、「公法的法律関係としての属地主義、すなわち、ある国の特許法は他の国家を拘束しないという原則を定めたものという理解も可能である」とも説く)(同『実務詳説 特許関係訴訟』(第4版・2022年・きんざい)356頁も同旨)。

しかし、この判決は、前者の抵触法上の原則に関しては、差止請求については登録国法、損害賠償請求については結果発生地法という準拠法選択の原則を別途用意しており、そこに法例33条の公序則あるいは法例11条2項の累積適用条項を通じて、後者の実質法上の属地主義を適用し、準拠法選択の限界を画しているので、結局、この枠組みの下では、前者の「国際私法上の属地主義」が独自に機能することはない。ゆえに、本稿本文では、前掲最判[FM信号復調装置]の説く「属地主義」をして、実質法上の原則であると位置付けた。

なお、こうした前掲最判[FM信号復調装置]の属地主義の理解(諸説につき、参照、鈴木將文「越境的要素を有する行為による特許権侵害に関する一考察」Law & Technology 98号13~16頁(2023年))に関しては、種々、疑問も沸くところであり、筆者自身は属地主義は準拠法選択の法理に純化してより柔軟化すべきであると考えているが、詳細は、田村/前掲注11知的財産法政策学研究9~10・23~26頁[同・前掲注11特許法の理論495~496・507~510頁所収]に譲る。本稿では、判例評釈というその性質に鑑み、前掲最判[FM信号復調装置]の属地主義の枠組みを崩さない範囲で、善後策を講じることにしたい。 - 法例33条と11条2項は、ほぼそのまま通則法42条と22条に引き継がれているが、法例11条1項に関しては「原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律」と定められていたものが、通則法17条にあっては、原則が「加害効果の結果が発生した地の法」、ただし、「その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法」と変更されている。これは、概要、法例11条1項の「原因事実発生地」の解釈として、法益侵害の結果が現実に発生した結果発生地であるのか、それとも、行為者の行為が行われた地(加害行為地)であるのかということについて争いがあったことを踏まえ、被害者の損害填補を重視して、結果発生地法によることを原則としつつ、当事者の予見可能性に配慮して、結果発生地を予見することができなかった場合に、例外的に加害行為地法を適用することにしたものだ、とされる(小出邦夫編『逐条解説 法の適用に関する通則法』(2009年・商事法務)192~193頁。学説はもう少し入り組んでいたこととともに、西谷祐子/櫻田嘉章=道垣内正人編『注釈国際私法第1巻 第1部 法の適用に関する通則法第1~23条』(2011年・有斐閣)426~430頁も参照)。

前掲最判[FM信号復調装置]は、法例11条1項の下でアメリカ合衆国法を準拠法国とする理由を「権利侵害という結果が生じた」地であることに求めているから、通則法17条の下でも、その原則である結果発生地の解釈として成り立ちうる法理を示している、と評することができる(横溝大[判批]中山信弘=大渕哲也=小泉直樹=田村善之編『特許判例百選』(第4版・2012年・有斐閣)201頁)。 - 参照、愛知靖之「IoT時代における『属地主義の原則』の意義-『ネットワーク関連発明』の国境を越えた実施と特許権侵害」牧野利秋編『最新知的財産訴訟実務』(2020年・青林書院)274~275頁。

- しかし、インターネットの場合、最初の送信地から最終的な受信地に至るまで、様々な地をランダムに経由する可能性があるから、出発地が日本で到着地も日本であったとしても、その間、他国を経由していないという保証はない。したがって、送受信の全ての過程が一国内で完遂しない限り、特許権侵害に問責することができないなどという解釈は、そもそも非現実的である(鈴木/前掲注17・22~23頁)。

- 参照、茶園成樹「ネットワーク関連発明における国境を跨いで構成される侵害行為に対する特許保護」IPジャーナル2号8頁(2017年)、上原/前掲注7・15~27頁。クラウドサービス、国外サーバの設置状況の現況について、参照、湯浅竜「侵害行為が国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明の差し止め行為について」パテント74巻11号166~168頁(2021年)。そこでは、サーバ設置国の特定が難しい反面、たとえば端末機のみをクレイムするなど、クレイム・ドラフティングにより国境を跨ぐ事件の発生を防止するという方策には、たとえば当該端末機のみで進歩性を打ち出すことが困難であることなどが指摘されている。

- 参照、髙部/前掲注17特許関係訴訟357~358頁。

- 参照、小池眞一[判批]AIPPI 68巻3号203~230頁(2023年)、愛知靖之[判批]法学論叢192巻1=6号(2023年)275~296頁。

- 両事件にかかる特許権の関係については、「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」事件と優先権を共通にする出願から分割された出願であって、次注に述べるように、前掲知財高判[表示装置、コメント表示方法、及びプログラム]の原判決である東京地判平成30.9.19平成28(ワ)38565(WestlawJapan文献番号2018WLJPCA09199007)[表示装置、コメント表示方法、及びプログラム]が技術的範囲を充足しないとして特許権侵害を否定したことを受けて、非充足との結論を導く原因となった発明特定事項を用いることなく分割、補正されて登録に至った特許発明にかかる権利を用いて提起されたのがコメント配信システム事件であると推測しうることにつき、小池/前掲注7・50~54頁を参照。

- 第一審の東京地判平成30.9.19平成28(ワ)38565[表示装置、コメント表示方法、及びプログラム]が認定した、本件各発明の構成要件の分説は下記のとおりである。

「ア 本件発明1について

(ア)本件発明1-1は、次のとおり、構成要件に分説される(以下、頭書の記号に従って、『構成要件1-1A』などという。)。

1-1A 動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置であって、

1-1B 前記コメントと、当該コメントが付与された時点における、動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と、

1-1C 前記動画を表示する領域である第1の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生部と、

1-1D 前記再生される動画の動画再生時間に基づいて、前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち、前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し、当該読み出されたコメントを、前記コメントを表示する領域である第2の表示欄に表示するコメント表示部と、を有し、

1-1E 前記第2の表示欄のうち、一部の領域が前記第1の表示欄の少なくとも一部と重なっており、他の領域が前記第1の表示欄の外側にあり、

1-1F 前記コメント表示部は、前記読み出したコメントの少なくとも一部を、前記第2の表示欄のうち、前記第1の表示欄の外側であって前記第2の表示欄の内側に表示する

1-1G ことを特徴とする表示装置。

(イ)本件発明1-2は、次のとおり、構成要件に分説される(以下、頭書の記号に従って、『構成要件1-2H』などという。)。

1-2H 前記コメント表示部は、前記コメントを移動表示させる

1-2I ことを特徴とする請求項1記載の表示装置。

(ウ)本件発明1-5は、次のとおり、構成要件に分説される(以下、頭書の記号に従って、『構成要件1-5J』などという。)。

1-5J 前記コメント表示部は、前記コメントの少なくとも一部を、前記第2の表示欄のうち、前記第1の表示欄の外側であって前記第2の表示欄の内側に表示する際、前記第1の表示欄と前記第2の表示欄とにまたがるように表示させる

1-5K ことを特徴とする請求項1から請求項4のうちいずれか1項に記載の表示装置。

(エ)本件発明1-6は、次のとおり、構成要件に分説される(以下、頭書の記号に従って、『構成要件1-6L』などという。)。

1-6L 前記コメント表示部によって表示されるコメントが他のコメントと表示位置が重なるか否かを判定する判定部と、

1-6M 前記判定部がコメントの表示位置が重なると判定した場合に、各コメントが重ならない位置に表示させる表示位置制御部と、

1-6N を備えることを特徴とする請求項1から請求項5のうちいずれか1項に記載の表示装置。

(オ)本件発明1-9は、次のとおり、構成要件に分説される(以下、頭書の記号に従って、『構成要件1-9A』などという。)。

1-9A 動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置のコンピュータを、

1-9B 前記動画を表示する領域である第1の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生手段、

1-9C コメントと、当該コメントが付与された時点における、動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部に記憶された情報を参照し、

1-9D 前記再生される動画の動画再生時間に基づいて、前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち、前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントをコメント情報記憶部から読み出し、

1-9E 当該読み出されたコメントの一部を、前記コメントを表示する領域であって一部の領域が前記第1の表示欄の少なくとも一部と重なっており他の領域が前記第1の表示欄の外側にある第2の表示欄のうち、前記第1の表示欄の外側であって前記第2の表示欄の内側に表示するコメント表示手段、

1-9F として機能させるプログラム

(カ)本件発明1-10は、次のとおり、構成要件に分説される(以下、頭書の記号に従って、『構成要件1-10G』などという。)。

1-10G 前記コメント表示手段は、前記コメントを移動表示させる

1-10H ことを特徴とする請求項9記載のプログラム」 - 原判決(東京地判平成30.9.19平成28(ワ)38565[表示装置、コメント表示方法、及びプログラム])は、技術的範囲に属しないことを理由に特許権侵害を否定していた。

- 該当箇所の判文は以下のとおりである。

「我が国は、特許権について、いわゆる属地主義の原則を採用しており、これによれば、日本国の特許権は、日本国の領域内においてのみ効力を有するものである(最高裁平成7年(オ)第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁、前掲最高裁平成14年9月26日第一小法廷判決参照)。そして、本件配信を形式的かつ分析的にみれば、被控訴人ら各プログラムが米国の領域内にある電気通信回線(被控訴人ら各プログラムが格納されているサーバを含む。)上を伝送される場合、日本国の領域内にある電気通信回線(ユーザが使用する端末装置を含む。)上を伝送される場合、日本国の領域内でも米国の領域内でもない地にある電気通信回線上を伝送される場合等を観念することができ、本件通信の全てが日本国の領域内で完結していない面があることは否めない。」 - 該当箇所の判文は以下のとおりである。

「しかしながら、本件発明1-9及び10のようにネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。」 - 該当箇所の判文は以下のとおりである。

「c これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって(甲3ないし5、44、46、47、丙1ないし3)、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明1-9及び10に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明1-9及び10の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。

d 以上によれば、本件配信は、日本国特許法2条3項1号にいう『提供』に該当する。」 - なお、法律構成としては、被控訴人らは特許の技術的範囲に属する一部のプログラムの生産、提供、提供の申し出を行うことによる直接侵害と、特許の技術的範囲に属する装置を生産すること(この生産の主体は被控訴人らではないと判示されており、別途「使用」の主体であると明言されているユーザが生産の主体であることが前提とされているように読めることにつき、小池/前掲注23・215頁)にのみ用いられるプログラムの提供を行うことによる間接侵害をなしている、と判断されている。

- 愛知/前掲注23・291~293頁の批判も参照。

- これら二判決に先立って、総合衡量を打ち出していた、平嶋竜太「『国境を跨ぐ侵害行為』と特許法による保護の課題」IPジャーナル2号27~28頁(2017年)も、特許発明の技術的効果の主たる発現地・帰属地、特許発明を構成する主要な構成要件にかかる物理的な動作地という考慮要素に先立って、実施行為に関する(主たる)意思判断を行う主体の物理的所在地を考慮要素に掲げていた。

- 愛知/前掲注23・293~294頁も参照。

- もっとも、最後の点に関しては、後述するように、本来、インターネット関連発明に関しては重視すべきではないと筆者は考えている。

- 本件では、当事者は、別争点に関してではあるが、ともに原告が「ニコニコ動画」というサービスを提供していると主張している。

- 本判決に先立って、国内で実施行為の一部が行われていることを前提としつつ、属地主義を柔軟化すべき旨を説いていたものとして、鈴木/前掲注17・21頁。

- ユーザの端末装置やユーザの受信行為をクレイムのなかに取り組んでしまうと、単独実施者がいなくなり、共同遂行実施の論点に立ち入らざるをえなくなるから、それを防ぐためには、ユーザの端末装置や受信行為は除かれていると理解しうるクレイム・ドラフティングが推奨されている(加藤公延「複数主体により構成される発明の明細書作成に関する実務的一考察-より実効性のある複数主体特許発明の取得への模索・チャレンジ」知財管理56巻4号580~582頁(2006年))。筆者は、そのようなクレイム・ドラフティングがなされなくとも、共同遂行理論、道具・支配理論、承継的利用の法理を駆使することにより、潜在的な被疑侵害者の予測可能性を過度に害しない範囲で、特許発明の技術的思想が利用されている事例を特許権侵害に問責しうると考えており(参照、田村/前掲注9)、また、本文で述べるように、その種のクレイム・ドラフティングがなされていたとしても、属地主義の緩和という点で不利に扱うべきではない、と考えている。

- たとえば、本件の発明であっても、結果的にユーザの端末装置で所期の表示がなされるように受信される送信方法であるとか、そのように受信される送信を可能とするシステムである等の形で、ユーザの端末装置自体やユーザの受信行為自体はクレイムの構成要件に該当しないと解釈しうるドラフティングを行うことは可能であると思料される。

- 関連して、各国法が徒に重畳して適用され、法律関係が錯綜することを防ぐために、特許発明の構成要件の一部としての「特許発明の本質的部分」が利用されている地が日本であれば日本法を適用すべきと論じ、この本質的部分は均等論の第一要件のそれであると説いていたものとして、山内貴博「『国境を跨ぐ侵害行為』に対するあるべき規律-実務家の視点から-」IPジャーナル2号13~14頁(2017年)。しかし、最判平成10.2.24民集52巻1号113頁(WestlawJapan文献番号1998WLJPCA02240001)[ボールスプライン軸受]の均等5要件のうちの第一要件の本質的部分は、クレイム中の各構成要素間の比較によって特徴的な構成要素を抽出することにより定まるのではなく、被疑侵害物件において置換されている部分が、その置換により発明の技術的思想を違えることになっている場合に、後付けで当該置換部分が本質的部分であったと評価されうるものとなっている(知財高大判平成28.3.25判時2306号87頁(WestlawJapan文献番号2016WLJPCA03259001)[ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法](マキサカルシトール事件)につき、参照、田村善之[判批]IPマネジメントレビュー22号18~33頁(2016年))。均等論にいう本質的部分が、このようなものなのだとすると、被疑侵害物件次第では、どの構成要素も本質的部分たりえることになる。そして、国境を跨ぐ侵害事件で、被疑侵害物件が(国境を捨象すれば)技術的範囲に属すると判断されているのだとすれば、当該事件で均等論が持ち出されていたとしても、全ての構成要件は第一要件の下で非本質的部分となっていたはずであり、他方、均等論ではなく文言侵害が肯定されている場合にはそもそもどれが本質的部分かは定まらない。そのような融通無碍な本質的部分なる概念は、もはやこの問題を処理するにはふさわしいとはいえないだろう。山内/前掲の趣旨を活かすのであれば、むしろ、本判決の②のように、均等論の本質的部分とは別の話として議論していった方がよい。実際、山内/前掲14頁も均等論の概念の借用に固執することなく検討する可能性を認めている。

- あるいは、被疑侵害行為として「生産」が主張された場合にはこの解釈は苦しく、むしろ、「プログラム等」の発明であれば、「電気通信回線を通じた提供」の問題として、「システム」発明であればそれに準じたり、あるいは、「使用」で処理したりすれば足りる、という方策が主張されるかもしれない。さらに、方法についても「使用」概念を拡げて、方法のクレイム内の工程に含まれていない行為についても「使用」で捕捉できる、という解釈論が唱えられるのかもしれない。しかし、最後の、方法の「使用」概念を拡張する方策まで採用しない限りは、特許発明にかかる技術的思想が国内で享受されている事例を全て取り込むことはできず、逆に、方法の「使用」概念をそこまで拡張するのであれば、それと対になる物の「生産」のみ取り立てて狭く解釈する意味はないように思われる。要するに、「生産」とそれ以外のところで線引きをして、論理的に一貫した整合的な解決を図ることは困難であるように思われる。

- 前掲注32を参照。

- 同様に、特許制度の趣旨から、「特許発明に対する需要」がなされた地に着目する立論を展開するものとして、愛知/前掲注19・273~274頁、同/前掲注23・279~280頁があるが、愛知は、特許発明にかかる技術的思想が具現化された製品やサービスに対する需要者の需要を「特許発明の需要」と観念しているようである。その結果、「生産」の処理にやや苦労することになり、「生産」行為は需要を直接奪うものではないが、いったん「生産」がなされると、将来、「譲渡」や「使用」など、特許発明の需要を直接奪う行為が行われるおそれがあるから、予備的に規律するのだと説明している。これに対して、筆者が「特許発明に対する需要」というとき、それは特許発明にかかる技術的思想に対する需要そのものを指している。「生産」行為自体も技術的思想を利用するものであって、そのように技術的思想を利用すること自体が需要なのである。特許法が、それをなしうるか否かを決定する機会を特許権者に排他的に帰属せしめている以上、生産を無断で行えば、ライセンス市場を害することになる(なお、愛知は、「生産」と「使用」を区別しているが、方法の発明の「使用」は、技術的思想を物理的な世界に初めて現出する行為であって、物の発明の「生産」に該当するのではないか、そして実務的にもしばしば同一の技術的思想が物クレイムとされたり方法クレイムとされたりすることがあり、その場合、同一の行為がかたや「生産」、かたや「使用」に分類されることに鑑みると、愛知説を貫徹するのであれば、両者の区別の意味をより精査することが必要となるように思われる)。こうした説明の違いは、筆者が、特許法の趣旨から特許発明の技術的効果が発揮された地(本判決でいえば考慮要素③)を一義的に重視するのに対し、愛知/前掲注19・275~276・同/前掲注23・279~280頁が、特許法の趣旨から、特許権者に経済的影響が生じる地(本判決でいえば考慮要素④)を導くという差異に結び付いている。

- 特許権が及んでいるからこそ、ライセンスの必要性が生じ、もってライセンス市場が形成されるのである。しかるに、特許発明の効果が日本国内に及んでいるにもかかわらず、国内で競合サービスを展開しておらず、いまだ国内で具体的なライセンスもなしていない場合、この経済的影響の基準がネックとなって日本の特許権の保護が否定されてしまうのだとすると、個人発明家などはライセンスに頼って特許発明に対する市場の需要を利用することが困難となりかねない。本来、経済的影響の検討は不要と解すべきであるが、大合議判決の下でも、被疑侵害者に対するライセンスの可能性も経済的影響に含まれると解することで、不合理な帰結が導かれることを回避しよう、というのが本稿の意図である。

- 参照、愛知/前掲注19・275頁。

- 特許権者がビジネスを展開しているわけではないなどのために、その経済的な利益に与える影響は具体的なものではなく、潜在的なものに止まるかもしれないが、被疑侵害者の日本国内への関与が積極的なものであるために、特許権者の潜在的な利益に与える影響が具体的なものであることを要求する、という趣旨である。要するに、本判決にいう特許権者に与える経済的な影響(④)の要件をして、被疑侵害者の国内への積極的な事業展開の有無を斟酌する要件として運用しようというのが本稿の意図である。

- 前述したように、前掲最判[FM信号復調装置]は属地主義を実質法の問題として捉えていると理解することができるのに対して、筆者自身は、属地主義は準拠法の問題に純化して論じるべきであると考えてはいるものの、判例評釈である本稿自体は、前掲最判[FM信号復調装置]の枠組みの下で議論を展開する方針を採用していることは前述したとおりである(前掲注17)。もっとも、限界線上の事例になってくると、筆者にとってその根拠がいま一つ明らかではない実質法の枠組みでものを考えることには困難があるので、ここでは、国際私法の準拠法選択の考え方を借用した。

- 従前の裁判例では、電着画像の形成方法においてクレイムの構成要素の最終工程である時計文字盤への電着画像の貼付行為が、被疑侵害者が製造販売した時計文字盤等用電着画像(=被疑侵害製品)を購入した文字盤製造業者によってなされるという事案で、国内販売された被疑侵害製品に関しては、いわゆる道具理論により、被疑侵害者は文字盤製造業者を道具とした直接実施をなしていると評価して特許権侵害を肯定しつつ(参照、前掲注8)、国外に輸出され、国外で文字盤製造業者により購入された被疑侵害製品に関しては、国内で方法の特許発明の全工程を実施したことにならないことを理由に、属地主義の原則に照らして特許権侵害を否定した判決がある(東京地判平成13.9.20判時1764号112頁(WestlawJapan文献番号2001WLJPCA09200001)[電着画像の形成方法])。しかし、国外で直接実施がなされており、その直接実施に対して間接侵害に該当しうる行為が国内でなされていたという事案であれば、特許発明にかかる技術的思想の効果が発揮された直接実施がなされた地の特許法で処理すべきであるが(そのような処理をなした事件として、大阪地判平成12.10.24判タ1081号241頁(WestlawJapan文献番号2000WLJPCA10240004)[製パン器])、この事件のように国外でも直接実施(=全工程)をなした者がいないとすると、特許発明にかかる技術的思想が利用されているにもかかわらず、世界中のどこでも侵害が成立しないということになりかねない。インターネット関連ではないので、今回の大合議判決とは無関係であるが、属地主義を柔軟に運用するという発想の下では、異なる結論が採用される可能性は十二分にありうるだろう。

- なお、本判決が商標権の属地主義の解釈に与える影響については、田村善之「商標権と属地主義」パテント2023年12月号掲載予定を参照されたい。