便利なオンライン契約

人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら

第273号 タコの形状を模した滑り台の著作物性を否定した

知財高裁判決(令和3年12月8日知財高裁判決)について

文献番号 2022WLJCC025

東京大学大学院法学政治学研究科 教授

田村 善之

Ⅰ はじめに

本稿が扱うのは、著作権侵害訴訟においてタコの形状を模した滑り台について著作物性を否定した第一審判決(東京地判令和3.4.28令和1(ワ)21993(WestlawJapan文献番号2021WLJPCA04289004)[タコの滑り台])を維持した知財高判令和3.12.8令和3(ネ)10044(WestlawJapan文献番号2021WLJPCA12089001)[タコの滑り台]である。

本件の滑り台のように実用品として供されている造形物が、いかなる要件の下で著作権法上保護される著作物となりうるのかということは、従前からいわゆる応用美術の保護の問題として争われてきた。実用品の取扱いに関しては、現行著作権法の立法過程においてすでに議論がなされていたが、結局は、「美術工芸品」が保護されることを同法2条2項に明定する以外、特段の措置が講じられないこととなり、解釈の余地を残すこととなった※1。

応用美術の著作物性に関しては、かつての下級審の裁判例は、特に本件でも問題となっている立体的な造形物に関して高度の創作性を要求する傾向があり、学説はこうした傾向を「段階理論」とよんで批判していた。その後、知財高判平成26.8.28判時2238号91頁(WestlawJapan文献番号2014WLJPCA08289004)[激安ファストファション]が分離可能性説と目される判断基準を提示したことを契機に、裁判所が用いる抽象論に変化が見られ、段階理論は過去のものとなったのではないかという見方もなされていた。ところが、本件の第一審判決と控訴審判決は、まさに立体的な造形物に関して、文言としては分離可能性説を採用しつつ、著作物性を否定しており、その影響が注目される。

なお、本件に関しては、最高裁が令和4年7月19日付けで上告棄却(最決令和4.7.19令和4(オ)443(WestlawJapan文献番号2022WLJPCA07196002))、上告不受理決定(最決令和4.7.19令和4(受)543(WestlawJapan文献番号2022WLJPCA07196002))を下しており、それにより、本件控訴審判決が確定した。

Ⅱ 事案

原告・控訴人(前田環境美術株式会社)の前身である株式会社前田商事は、昭和46年頃に東京都足立区所在の西新井公園に設置されたものを皮切りに、全国各地からの発注に応えてタコの形状を模した遊具である滑り台(以下「タコの滑り台」という)を製作している。同社製作のタコの滑り台は複数の種類に分類されるが、前田商事は、そのなかで「ミニタコ」と呼ばれる小型の種類の滑り台(以下「本件原告滑り台」という)を昭和52年に製作し、兵庫県赤穂市に納入した。その当時、タコの滑り台を製作していたのは、前田商事のみであった。

他方、原告に勤務していた訴外Aが原告を退職後に設立した被告・被控訴人(株式会社アンス)は、平成26年10月29日に「タコの遊具」1基の製作を目的とする工事を請け負い、タコの滑り台(以下「本件被告滑り台1」という)を製作した。この本件被告滑り台1は、平成27年2月12日までに完成して、同年3月13日付けで東京都東久留米市所在の東久留米市南町1丁目公園に設置された。また、被告は、平成23年11月8日に「滑り台(たこ)」1基の製作を目的とする工事を請け負い、タコの滑り台(以下「本件被告滑り台2」といい、本件被告滑り台1と合わせて「本件各被告滑り台」と総称する)を製作した。この本件被告滑り台2は、遅くとも平成24年4月17日までに完成し、同日付けで東京都足立区所在の足立区上沼田東公園に設置された。

原告は、被告に対し、原告が製作したタコの滑り台が美術の著作物または建築の著作物に該当するところ、被告が本件各被告滑り台を製作した行為は、いずれも原告が有する本件原告滑り台に係る著作権を侵害すると主張し、損害賠償等を求めて本訴に及んだ※2。

Ⅲ 判決

一 第一審判決

第一審判決(東京地判令和3.4.28令和1(ワ)21993[タコの滑り台])は、以下のように論じて、本件原告滑り台の著作物該当性を否定し、原告の請求を棄却した。

本件原告滑り台の美術の著作物該当性について

「ア ・・・・・・本件原告滑り台は、自治体(兵庫県赤穂市)から公園に設置する遊具の発注を受けて、小型のタコの滑り台として製作されたものであり、その形状は、・・・・・・上部にタコの頭部を模した部分を備え、正面に1本、右側面に2本、左側面に1本の計4本のタコの足を有するというものである。そして、これらのタコの足は、いずれも、子どもたちなどの利用者が滑り降りることができるスライダーとなっており、また、利用者がスライダーの上部に昇るための取っ手が取り付けられているなど、遊具である滑り台として通常有する構造を備えている。そうすると、本件原告滑り台は、利用者が滑り台として遊ぶなど、公園に設置され、遊具として用いられることを前提に製作されたものであると認められる。したがって、本件原告滑り台は、一般的な芸術作品等と同様の展示等を目的とするものではなく、遊具としての実用に供されることを目的とするものであるというべきである。

そして、実用に供され、あるいは産業上利用されることが予定されている美的創作物(いわゆる応用美術)が、著作権法2条1項1号の『美術』『の範囲に属するもの』として著作物性を有するかについては、同法上、『美術工芸品』が『美術の著作物』に含まれることは明らかであるものの(著作権法2条2項)、それ以外の応用美術に関しては、明文の規定が存在しない。

この点については、応用美術と同様に実用に供されるという性質を有する印刷用書体に関し、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えることを要件の一つとして挙げた上で、同法2条1項1号の著作物に該当し得るとした最高裁判決(最高裁平成10年(受)第332号同12年9月7日第一小法廷判決・民集54巻7号2481頁)の判示に照らし、同条2項は、単なる例示規定と解すべきである。

さらに、上記の最高裁判決の判示に加え、同判決が、実用的機能の観点から見た美しさがあれば足りるとすると、文化の発展に寄与しようとする著作権法の目的に反することになる旨説示していることに照らせば、応用美術のうち、『美術工芸品』以外のものであっても、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるものについては、『美術』『の範囲に属するもの』(同法2条1項1号)である『美術の著作物』(同法10条1項4号)として、保護され得ると解するのが相当である。

以上を前提に、本件原告滑り台が『美術の著作物』として保護される応用美術に該当するかを検討する。

イ 原告は、本件原告滑り台が、一品製作品というべきものであり、『美術工芸品』(著作権法2条2項)に当たるから、『美術の著作物』(同法10条1項4号)に含まれる旨主張する。

そこで検討するに、著作権法10条1項4号が『美術の著作物』の典型例として『絵画、版画、彫刻』を掲げていることに照らすと、同法2条2項の『美術工芸品』とは、同法10条1項4号所定の『絵画、版画、彫刻』と同様に、主として鑑賞を目的とする工芸品を指すものと解すべきであり、仮に一品製作的な物であったとしても、そのことをもって直ちに『美術工芸品』に該当するものではないというべきである。

本件においてこれをみると、前記アのとおり、本件原告滑り台は、自治体の発注に基づき、遊具として製作されたものであり、主として、遊具として利用者である子どもたちに遊びの場を提供するという目的を有する物品であって、『絵画、版画、彫刻』のように主として鑑賞を目的とするものであるとまでは認められない。

したがって、本件原告滑り台が『美術工芸品』に該当すると認めることはできず、原告の上記主張は採用することができない。

ウ 原告は、本件原告滑り台が『美術工芸品』に当たらないとしても『美術の著作物』として保護される応用美術であると主張する。そこで、本件原告滑り台が、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるものであるか否かについて、以下検討する。」

(ア)タコの頭部を模した部分について

「本件原告滑り台のうちタコの頭部を模した部分の構成は、次のとおりであると認められる。すなわち、タコの頭部を模した部分は、本件原告滑り台を正面から見て、その最も高い箇所のほぼ中央部に存在しており、タコの足を模したスライダーによって形作られるなだらかな稜線から上に突き出るような格好で配置されている。そして、その形状は、本件原告滑り台のうち最も高い箇所に存在する頭頂部から、正面向かって後方にやや傾いた略鐘形をなしており、全体として曲線的な印象を与える形状であって、そうした形状と、上記のような配置等から、当該部位を見た者をして、タコの頭部を連想させるような外観となっている。さらに、その構造をみると、内部は空洞をなし、頭部に上った利用者が立てるような踊り場様の床が設置されている。また、正面、左側面及び背面にそれぞれ1か所、右側面に2か所の開口部を有しており、そのうち正面、右側面及び左側面の開口部からは後述のタコの足を模したスライダーが延びているほか、背面の開口部付近には、手でつかんだり、足を掛けたりして上り下りするための取っ手が8個取り付けられている。

このように、タコの頭部を模した部分は、本件原告滑り台の中でも最も高い箇所に設置されているのであるから、同部分に設置された上記各開口部は、滑り降りるためのスライダー等を同部分に接続するために不可欠な構造であって、滑り台としての実用目的に必要な構成そのものであるといえる。また、上記空洞は、同部分に上った利用者が、上記各開口部及びスライダーに移動するために不可欠な構造である上、開口部を除く周囲が囲まれた構造であることによって、最も高い箇所にある踊り場様の床から利用者が落下することを防止する機能を有するといえるし、それのみならず、周囲が囲まれているという構造を利用して、隠れん坊の要領で遊ぶことなどを可能にしているとも考えられる。

そうすると、本件原告滑り台のうち、タコの頭部を模した部分は、総じて、滑り台の遊具としての利用と強く結びついているものというべきであるから、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるものとは認められない。」

(イ)タコの足を模した部分について

「本件原告滑り台には、タコの頭部を模した部分から4本のスライダーが延びており、これらはいずれもタコの足を模したものであって、その形状は、直線状か曲線状かの相違はあるものの、いずれについても、なだらかな斜度をなしつつ、地面に向かって延びているほか、滑らかな板状のすべり面を有し、かつ、その左右には手すり様の構造物が付されていると認められる。

この点、滑り台は、高い箇所から低い箇所に滑り降りる用途の遊具であるから、スライダーは滑り台にとって不可欠な構成要素であることは明らかであるところ、タコの足を模した部分は、いずれもスライダーとして利用者に用いられる部分であるから、滑り台としての機能を果たすに当たって欠くことのできない構成部分といえる。

そうすると、本件原告滑り台のうち、タコの足を模した部分は、遊具としての利用のために必要不可欠な構成であるというべきであるから、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるものとは認められない。」

(ウ)空洞(トンネル)部分について

「本件原告滑り台には、正面から見て左右に1か所ずつ、スライダーの下部に、通り抜け可能なトンネル状の空洞が配置されていると認められる。

この構成は、滑り台としての機能には必ずしも直結しないものではあるが、前記アのとおり、本件原告滑り台は、公園の遊具として製作され、設置された物であり、その公園内で遊ぶ本件原告滑り台の利用者は、これを滑り台として利用するのみならず、上記空洞において、隠れん坊などの遊びをすることもできると考えられる。

そうすると、本件原告滑り台に設けられた上記各空洞部分は、遊具としての利用と不可分に結びついた構成部分というべきであるから、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるものとは認められない。」

(エ)本件原告滑り台全体の形状等について

「本件原告滑り台は、頭部(前記(ア))、足(前記(イ))及び空洞(前記(ウ))等によって形成されており、その全体を見ると、本件原告滑り台は、見る者をしてタコの体を模しているとの印象を与えるものであると認められる。また、とりわけ本件原告滑り台の正面からその全体を見ると、空洞のある頭部を頂点に、左右へ広がる緩やかな2本の足によって均整の取れた三角形を見て取ることができ、見栄えのよい外観を有するものということができる。

この点、本件原告滑り台のようにタコを模した外観を有することは、滑り台として不可欠の要素であるとまでは認められないが、そのような外観は、子どもたちなどの本件原告滑り台の利用者に興味や関心を与えたり、親しみやすさを感じさせたりして、遊びたいという気持ちを生じさせ得る、遊具のデザインとしての性質を有することは否定できず、遊具としての利用と関連性があるといえる。また、本件原告滑り台の正面が均整の取れた外観を有するとしても、そうした外観は、前記(ア)及び(イ)でみたとおり、滑り台の遊具としての利用と必要不可欠ないし強く結びついた頭部及び足の組み合わせにより形成されているものであるから、遊具である滑り台としての機能と分離して把握することはできず、遊具のデザインとしての性質の域を出るものではないというべきである。

そうすると、本件原告滑り台の外観は、遊具のデザインとしての実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるものとは認められない。

(オ)以上のとおり、本件原告滑り台は、その構成部分についてみても、全体の形状からみても、実用目的を達するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるものとは認められないから、『美術の著作物』として保護される応用美術とは認められない。

(カ)これに対し、原告は、本件原告滑り台の実用目的は滑り台自体としての機能を前提に把握すべきであり、高所に上がるための手段と、滑り降りるためのスライダーがあればその機能を果たすことができるので、表現の選択の幅は広いとした上で、本件原告滑り台のタコの頭部を模した部分、タコの足を模した部分及び空洞(トンネル)部分は、滑り台の機能から必然的に創作できるものではなく、滑り台の機能とは独立して存在する特徴であって、製作者であるBの個性が表われた部分といえるから、そのような部分を有する本件原告滑り台は『美術の著作物』に該当する応用美術であると主張する。

しかしながら、ある製作物が『美術の著作物』たる応用美術に該当するか否かに当たって考慮すべき実用目的及び機能は、当該製作物が現に実用に供されている具体的な用途を前提として把握すべきであって、製作物の種類により形式的にその目的及び機能を把握するべきではない。原告の主張は、滑り台には様々な形状や用途のものがあるにもかかわらず、本件原告滑り台が滑り台として製作されたものであるという点を過度に重視するものであり、子どもたちなどの利用者が本件原告滑り台において具体的にどのような遊び方をするかを捨象している点で相当ではない。

また、原告の上記主張は、本件原告滑り台の表現の選択の幅が広く、製作者であるBの個性が表われていることを根拠とするものであるが、その点は、著作物性(著作権法2条1項1号)の要件のうち、『思想又は感情を創作的に表現したもの』との要件に係るものであって、『美術』『の範囲に属するもの』との要件に係るものではないというべきである。

したがって、原告の上記主張はいずれも採用することができない。

エ 以上によれば、本件原告滑り台は、著作権法10条1項4号の『美術の著作物』に該当せず、同法2条1項1号所定の著作物としての保護は認められないというべきである。」

二 控訴審判決

控訴審判決(知財高判令和3.12.8令和3(ネ)10044[タコの滑り台])も、理由付け等につき一部修正を加えながらも、結論としては、第一審判決と同様、本件原告滑り台の美術の著作物該当性、建築の著作物該当性を否定し、控訴を棄却した。以下は、美術の著作物該当性に関して、控訴審判決が付加修正した説示を抜粋して紹介する。

「イ 前記ア認定のとおり、本件原告滑り台は、遊具としての実用に供されることを目的として製作されたことが認められる。

ところで、著作権法2条1項1号は、『著作物』とは、『思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの』をいうと規定し、同法10条1項4号は、同法にいう著作物の例示として、『絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物』を規定しているところ、同法2条1項1号の『美術』の『範囲に属するもの』とは、美的鑑賞の対象となり得るものをいうと解される。そして、実用に供されることを目的とした作品であって、専ら美的鑑賞を目的とする純粋美術とはいえないものであっても、美的鑑賞の対象となり得るものは、応用美術として、『美術』の『範囲に属するもの』と解される。

次に、応用美術には、一品製作の美術工芸品と量産される量産品が含まれるところ、著作権法は、同法にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする(同法2条2項)と定めているが、美術工芸品以外の応用美術については特段の規定は存在しない。

上記同条1項1号の著作物の定義規定に鑑みれば、美的鑑賞の対象となり得るものであって、思想又は感情を創作的に表現したものであれば、美術の著作物に含まれると解するのが自然であるから、同条2項は、美術工芸品が美術の著作物として保護されることを例示した規定であると解される。他方で、応用美術のうち、美術工芸品以外の量産品について、美的鑑賞の対象となり得るというだけで一律に美術の著作物として保護されることになると、実用的な物品の機能を実現するために必要な形状等の構成についても著作権で保護されることになり、当該物品の形状等の利用を過度に制約し、将来の創作活動を阻害することになって、妥当でない。もっとも、このような物品の形状等であっても、視覚を通じて美感を起こさせるものについては、意匠として意匠法によって保護されることが否定されるものではない。

これらを踏まえると、応用美術のうち、美術工芸品以外のものであっても、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては、当該部分を含む作品全体が美術の著作物として、保護され得ると解するのが相当である。

以上を前提に、本件原告滑り台が美術の著作物に該当するかどうかについて判断する。

ウ 控訴人は、本件原告滑り台は、一品製作品というべきものであり、『美術工芸品』(著作権法2条2項)に当たり、創作性を有するから、美術の著作物に該当する旨主張する。」

「前記前提事実(2)及び(3)のとおり、前田商事が全国各地から発注を受けて製作したタコの滑り台は260基以上にわたること、前田商事が製作したタコの滑り台は、基本的な構造が定まっており、大きさや構造等から複数の種類に分類され、本件原告滑り台は、その一種である『ミニタコ』に属するものであったことからすれば、本件原告滑り台と同様の『ミニタコ』の形状を有する滑り台が他にも製作されていたことがうかがわれる。そうすると、上記各証拠から直ちに本件原告滑り台が一品製作品であったものと認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。

よって、本件原告滑り台は、『美術工芸品』に該当するものと認められないから、控訴人の上記主張は、その前提を欠くものであって、理由がない。

エ 控訴人は、本件原告滑り台が『美術工芸品』に当たらないとしても、美術の著作物として保護される応用美術である旨主張する。

そこで、まず、本件原告滑り台において、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるかどうかを検討し、その上で、全体として美術の著作物に該当するかどうかについて判断する。」

タコの頭部を模した部分について

「このように、タコの頭部を模した部分は、本件原告滑り台の中でも最も高い箇所に設置されており、同部分に設置された上記各開口部は、滑り降りるためのスライダー等を同部分に接続するために不可欠な構造であって、滑り台としての実用目的を達成するために必要な構成であるといえる。また、上記空洞は、同部分に上った利用者が、上記各開口部及びスライダーに移動するために必要な構造である上、開口部を除く周囲が囲まれた構造であることによって、高い箇所にある踊り場様の床から利用者が落下することを防止する機能を有するといえる。他方で、上記空洞のうち、スライダーが接続された開口部の上部に、これを覆うように配置された略半球状の天蓋部分については、利用者の落下を防止するなどの滑り台としての実用目的を達成するために必要な構成とまではいえない。

そうすると、本件原告滑り台のタコの頭部を模した部分のうち、上記天蓋部分については、滑り台としての実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して把握できるものであるといえる。

しかるところ、上記天蓋部分の形状は、別紙1のとおり、頭頂部から後部に向かってやや傾いた略半球状であり、タコの頭部をも連想させるものではあるが、その形状自体は単純なものであり、タコの頭部の形状としても、ありふれたものである。

したがって、上記天蓋部分は、美的特性である創作的表現を備えているものとは認められない。

そして、本件原告滑り台のタコの頭部を模した部分のうち、上記天蓋部分を除いた部分については、上記のとおり、滑り台としての実用目的を達成するために必要な機能に係る構成であるといえるから、これを分離して美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えているものと把握することはできないというべきである。

以上によれば、本件原告滑り台のうち、タコの頭部を模した部分は、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものとは認められない。」

タコの足を模した部分について

「そうすると、本件原告滑り台のうち、タコの足を模した部分は、座って滑走する遊具としての利用のために必要な構成であるといえるから、同部分は、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものとは認められない。」

全体の形状について

「前記(ア)ないし(ウ)のとおり、本件原告滑り台を構成する各部分において、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握することはできない。

そして、上記各部分の組合せからなる本件原告滑り台の全体の形状についても、美的鑑賞の対象となり得るものと認めることはできないし、また、美的特性である創作的表現を備えるものと認めることもできない。

したがって、本件原告滑り台が美術の著作物に該当するとの控訴人の主張は、採用することができない。」

美的特性を備えている部分の把握可能性に関する原告・控訴人の主張について

「(カ)また、控訴人は、応用美術であっても『実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるもの』については『美術の著作物』として保護され得るという判断基準によるとしても、『実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して』とは、その構成部分を物理的に取り除くというのではなく、実用品として必要な機能を果たす構成を観念的に捨象して、創作物をみることを意味すると解すべきであり、本件原告滑り台を滑り台としての機能を取り去ってみたとき、その形状は、Aが彫刻家としての思想又は感情を創作的に表現したものであり、抽象芸術として十分に鑑賞の対象になり得るものであるから、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているとして、美術の著作物に該当する旨主張する。

しかしながら、本件原告滑り台は、遊具としての実用に供されることを目的として製作された作品である以上、これが美術の著作物に該当するか否かを判断するに当たっては、実用品である滑り台としての機能を果たす構成を観念的に捨象して検討することはできないから、控訴人の上記主張は、採用することができない。」

Ⅳ 評釈※3

一 裁判例

1 序

応用美術の取扱いに関する裁判例の傾向は、激安ファストファッション事件知財高裁判決、TRIPP TRAPP事件知財高裁判決の前後で説示の傾向に変化がある。

2 従前の裁判例

かつては裁判例の多くは文言上、「純粋美術と同視しうる」か否かということを判断基準として用いていたが、他方で、「純粋美術としての性質をも有する」か否かという一見すると緩やかに著作物性を認めるかのごとき説示を用いる裁判例も存在した。裁判例のなかには、これらの言葉をもう少し噛み砕いた表現に置き換えるものもあり、多くの判決は「美的鑑賞の対象」たりうるか否かで判断する旨を語るが、一部には「主観的な制作目的を除外して客観的、外形的にみて、実用目的のために美の表現において実質的制約を受けることなく、専ら美の表現を追求して制作されたもの」と認められるか否かという類の文言を用いるものもあり、さらには、これらの両者を相反するものと扱うことなく、実用性による制約を受けていると看取しうることをもって美的鑑賞の対象とならないとするものもあった※4。

以上のように説示自体は多義的なものである以上、個々の判決の具体的な著作物性の成否の判断を検討することが肝要となる。事案と結論との関係に即して、裁判例における著作物性が認められるか否かの分岐点を探ると※5、以下の3つの類型を抽出することができる※6。

①平面的なイラスト、図案が商品や広告に用いられる場合については、通常の著作物と概ね同様の創作性の基準が著作物の成否の分岐点となっており、特に厳しい要件が課されるわけではない。

②立体的な彫像、ぬいぐるみ、フィギュア等が量産される場合に関しては、通常の著作物に比して高めの創作性や通常の著作物には実際には課されていない美的鑑賞性が求められる。

③実用品の立体的な形状であって、機能を実現するための制約のなかで表現されていると目されるデザインに関しては、それ自体が単体で著作物と目されるものが実用品に付着された事例以外では原則として著作物性が否定されている。

3 激安ファストファッション事件知財高裁判決・TRIPP TRAPP事件知財高裁判決

1)従前の裁判例に対する学説の批判

ここまで俯瞰したような従前の裁判例の傾向に対しては、応用美術に関して別扱いして高度の創作性を要求すること(=いわゆる「段階理論」※7)に対する疑問が提起され、実用的機能を離れた創作性が発揮されていれば著作物性を認める分離可能性説が提唱され、次第に有力となり始めていた※8。

もっとも、この分離可能性説は、前記三分類との関係でいえば、一般の著作物と異ならない技術的制約のなかで創作される第一類型、第二類型の著作物については一般の著作物並みの取扱いを提唱するが、他方、第三類型の工業製品のデザインに関しては、通例、技術的制約のなかで創作されるものであるために、分離が不可能であることを理由にほぼ定型的に著作物性を否定する点では従前の裁判例と変わるところはない基準である。ゆえに、分離可能性説は、第三類型に限っては従前の裁判例の変更を支持するが、第一類型、第二類型についてはそのままでよいとする見解と評することができる※9。

学説のなかには、このような帰結に飽き足らず、第三類型を含めて、工業製品だからといって定型的に著作性を否定する必要はなく、一般の著作物並みに著作物性を認めるべきである旨を説く美の一体性理論も存在した※10。

2)激安ファストファッション事件知財高裁判決:分離可能性説

このような状況下において、裁判例でも、分離可能性説を採用する判決として、知財高判平成26.8.28判時2238号91頁[激安ファストファッション]※11が登場した。同判決は、ファッションショーにおける衣装等のコーディネートや化粧、髪型のスタイリング(図1参照)につき著作物性を否定するに当たり、一般論として以下のように説いた。

「著作権法2条2項は、単なる例示規定であると解すべきであり、そして、一品制作の美術工芸品と量産される美術工芸品との間に客観的に見た場合の差異は存しないのであるから、著作権法2条1項1号の定義規定からすれば、量産される美術工芸品であっても、全体が美的鑑賞目的のために制作されるものであれば、美術の著作物として保護されると解すべきである。また、著作権法2条1項1号の上記定義規定からすれば、実用目的の応用美術であっても、実用目的に必要な構成と分離して、美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できるものについては、上記2条1項1号に含まれることが明らかな『思想又は感情を創作的に表現した(純粋)美術の著作物』と客観的に同一なものとみることができるのであるから、当該部分を上記2条1項1号の美術の著作物として保護すべきであると解すべきである。他方、実用目的の応用美術であっても、実用目的に必要な構成と分離して、美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握することができないものについては、上記2条1項1号に含まれる『思想又は感情を創作的に表現した(純粋)美術の著作物』と客観的に同一なものとみることはできないのであるから、これは同号における著作物として保護されないと解すべきである。」[図1]※12

この判決は、美的鑑賞性という概念を用いつつ、それを分離可能性によって判断するという論理構成を示している。前述したように、従前の裁判例でも、この種の論法を用いるものがあったが、本判決はさらに、「純粋美術と同視する」という文言ではなく、「純粋」を「(純粋)」と括弧に閉じ込めた上、「同視する」という言葉も用いなかったため、学説上の分離可能性説と同旨を説いているのではないかということが取り沙汰されるに至った※13。

3)TRIPP TRAPP事件知財高裁判決:美の一体性理論

次いで登場したのが、裁判例として、美の一体性理論と同旨を説き、大いに論争を喚起することになった、知財高判平成27.4.14平成26(ネ)10063(WestlawJapan文献番号2015WLJPCA04149002)[TRIPP TRAPPⅡ]※14である。同判決は一般論として以下のように説く。

「応用美術は、装身具等実用品自体であるもの、家具に施された彫刻等実用品と結合されたもの、染色図案等実用品の模様として利用されることを目的とするものなど様々であり・・・・・・、表現態様も多様であるから、応用美術に一律に適用すべきものとして、高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず、個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべきである。」

この一般論の具体的な当てはめに関しても、幼児用椅子の形状(図2)について、やはり著作物性を否定した原判決(東京地判平成26.4.17平成25(ワ)8040(WestlawJapan文献番号2014WLJPCA04179001)[TRIPP TRAPPⅡ])を取り消し、傍論ながらその著作物性を認めた。

この事件の原告製品は、従前の裁判例であれば、上記第三類型に属するものとして著作物性が否定されると目されるべきものである。実際、この事件と同様の量産されることを前提にした椅子のデザインに関しては、かつて著作物性を否定する判決があり、いわゆる三行半判決ながら最高裁も原判決を維持していた(京都地判平成1.10.19平成1(ワ)1232[ニーチェア]、大阪高判平成2.2.14平成1(ネ)2249[同]、最判平成3.3.8平成2(オ)706[同])。この事件の椅子に関しても、同様に著作物性を否定する先例が存在する(東京地判平成22.11.18平成21(ワ)1193(WestlawJapan文献番号2010WLJPCA11189004)[TRIPP TRAPP])※15。この事件の第一審判決もこれらの裁判例を踏襲するものであった。それにも関わらず(しかも、結局は類似性を否定したので、傍論となるにも関わらず)あえて著作物性を肯定した本件控訴審判決は、応用美術の取扱いに関して従前の裁判例と異なる新たな解釈を提示したものといえる。

4 その後の裁判例※16

1)抽象論※17

その後の裁判例では、TRIPP TRAPP知財高裁判決が示した美の一体性理論については、裁判長を同じくする裁判体の判決が2件続いたに止まる(知財高判平成28.12.21平成28(ネ)10054(WestlawJapan文献番号2016WLJPCA12219004)[ゴルフシャフト]、知財高判平成28.11.30平成28(ネ)10018号(WestlawJapan文献番号2016WLJPCA11309013)[スティック型加湿器])。

むしろ、裁判例の多くは、激安ファストファッション事件知財高裁判決が用いた説示と同種のものを用いており(大阪地判平成27.9.24平成25(ワ)1074(WestlawJapan文献番号2015WLJPCA09249004)[ピクトグラム]※18、東京地判平成28.1.14平成27(ワ)7033(WestlawJapan文献番号2016WLJPCA01149006)[スティック型加湿器]、東京地判平成28.4.27平成27(ワ)27220(WestlawJapan文献番号2016WLJPCA04279004)[トレーニング箸]、大阪地判平成29.1.19平成27(ワ)9648等(WestlawJapan文献番号2017WLJPCA01199003)[Chamois]、大阪地判平成30.10.18平成28(ワ)6539(WestlawJapan文献番号2018WLJPCA10189002)[傘立て]、東京地判令和1.6.18平成29(ワ)31572(WestlawJapan文献番号2019WLJPCA06189002)[BAO BAO]、大阪地判令和3.6.24令和2(ワ)9992(WestlawJapan文献番号2021WLJPCA06249005)[時計原画]、知財高判令和3.6.29令和3(ネ)10024(WestlawJapan文献番号2021WLJPCA06299008)[姿勢保持具])、やや異なる説示を用いる場合にも、分離可能性説と親和的に理解しうるものが採用されることが少なくない(東京地判平成28.4.21平成27(ワ)21304(WestlawJapan文献番号2016WLJPCA04219006)[ゴルフシャフト]、知財高判平成28.10.13平成28(ネ)10059(WestlawJapan文献番号2016WLJPCA10139001)[トレーニング箸]、東京地判平成29.12.22平成27(ワ)33412(WestlawJapan文献番号2017WLJPCA12229001)[半田フィーダ]、知財高判平成30.6.7平成30(ネ)10009(WestlawJapan文献番号2018WLJPCA06079002)[半田フィーダ])。

もっとも、一般論を明らかにしないものもあり(大阪地判平成31.4.18平成28(ワ)8552(WestlawJapan文献番号2019WLJPCA04189005)[猫Tシャツ図柄])、また、分離可能性説に分類した裁判例も、分離可能性に加えて、美的鑑賞性に言及することが多く、その場合、分離可能か否かという判断を美的鑑賞性に直結させるのか(純粋の分離可能性説)※19、それともそれに加えて分離可能性基準とは異なる独自の基準で美的鑑賞性を吟味する段階を設けるのか(分離可能性+美的鑑賞性説)※20ということは、その説示や当てはめを見ても判然としがたいことが多い。さらに、最近では、激安ファストファッション事件知財高裁判決以前に回帰するかのように、分離可能性説に言及することなく、美術工芸品に匹敵する高い創作性を有していることを理由に美的鑑賞性を肯定することで著作物と認めた判決も登場している(類似性を否定したので傍論であるが、東京地判令和2.1.29平成30(ワ)30795(WestlawJapan文献番号2020WLJPCA01299009)[照明用シェード])。

2)類型的考察

しかし、裁判例の傾向を把握するために肝要なことは、抽象的な文言よりは、具体的な結論といえよう※21。

この観点から分析を試みると、これらの裁判例の大半が、第一類型について著作物性を肯定したもの(前掲大阪地判[ピクトグラム]([図3]))、第三類型について著作物性を否定したもの(前掲東京地判[スティック型加湿器]([図4])、前掲東京地判[トレーニング箸]([図5])(上部キャラクター部分を除いた部分についての著作物性の有無が争点となった)、前掲知財高判[同]、前掲東京地判[ゴルフシャフト]([図6])、前掲東京地判[半田フィーダ]([図7])、前掲知財高判[同]、前掲大阪地判[傘立て]([図8])、前掲東京地判[BAO BAO]([図9]※22)、前掲大阪地判[時計原画]([図10])、前掲知財高判[姿勢保持具]([図11]))ばかりである※23。

一件だけ、傍論で第三類型に属する工業製品の形態について著作物性を認めたものがあるが、照明用シェードの機能にとっては不必要な装飾的な形状を有しており、仏壇彫刻事件と同様、元来、美術の著作物たりうるものがそのまま照明用シェードに転用されていると評価しうる事件であった(前掲東京地判[照明用シェード]([図12]))。

もっとも、例外的に、この時期、第一類型に属しうる平面的とも目しうる図柄([図13])について、著作物性を否定した判決が一件ある(前掲大阪地判[Chamois]※24)。裁判所は以下のように述べて、著作物性を否定している。

「原告商品2の花柄刺繍部分の花柄のデザインは、それ自体、美的創作物といえるが、5輪の花及び花の周辺に配置された13枚の葉からなるそのデザインは婦人向けの衣服に頻用される花柄模様の一つのデザインという以上の印象を与えるものではなく、少なくとも衣服に付加されるデザインであることを離れ、独立して美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えたものとは認められない。」

簡潔な判文からは必ずしも明らかではないが、その説示を事案に着目して分析すると、この事件で問題となった刺繍は、素材と技法の技術的特性に応じてその創作に制約がかかるものであるということを指摘できる。従前の裁判例でも、第一類型については、分離可能性説と同様、一般の著作物並みの基準で著作物性が判断されていたことはすでに指摘したとおりであるが、そのような時期にあっても、第一類型についてこの種の制約がある場合には著作物性を否定されていた(袋帯の図柄につき、京都地判平成1.6.15判時1327号123頁(WestlawJapan文献番号1989WLJPCA06150004)[佐賀錦袋帯]※25[図14])。

平面的な図柄であっても、実用品の素材と技法に由来する制約下で創作されていると看取される場合には、実用品の特性から分離可能な創作性が発揮されていないということで、著作物性が否定されるということなのであろう。その意味でその当否はともあれ、前掲大阪地判[Chamois]や前掲京都地判[佐賀錦袋帯]は、第一類型というよりは第二類型に分類したほうが裁判例の整理としては座りがよいのかもしれない。

二 検討

応用美術の著作物性に関する論点を探究するに際しては、著作権法2条1項1号が創作的表現であれば無限定に何でも著作物となるとするのではなく、別途、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」という要件(以下、「文化の要件」と呼称する)を課しているその趣旨を探究する必要がある※26。

まず、既述したように、登録意匠制度との調整の必要性が肝要となる。

意匠制度は、非容易創作性に加えて新規性を保護の要件としている。意匠権によって禁止しうる行為も、業として意匠にかかる物品を生産したり、使用したり、譲渡等の取引に置く場合に限定している。また、保護期間も、出願後25年と短くなっている。しかるに、創作性がありさえすれば新規性を要求することなく保護を認め、業としてなされるものでなくとも、そして物品等に化体されなくとも、広汎に他社の行為を規制することができ、保護期間も著作者の死後70年が原則と長期にわたる著作権法によって、意匠登録の対象となりうる物品の形態が保護されてしまうとすれば、意匠法が課した種々の上記限定が意味をなさないことになりかねない。

あわせて、登録意匠制度は、出願、審査、登録を経て初めて保護を付与するという仕組みを採用しているところ、著作権はそのような手続を経ることなく権利を発生させるから、やはり意匠登録の対象となるものが著作権によって保護されてしまうとすれば、あえて登録意匠制度が用意した上記仕組みを利用しようとする者が過度に減少することになりかねない。

次に、商品形態のデッド・コピー規制との関係も見逃してはならない。不正競争防止法2条1項3号のデッド・コピー規制による保護は、出願、登録を不要とする点では著作権法と変わらない。また、商品形態としての保護の要件も他社の商品形態と異なるものであれば十分と解されており、著作権法とさしたる違いはない。ただし、禁止行為は商品の販売等に限定されており、保護期間も商品の販売開始後3年間と短い。

そうすると、同じく出願、登録を要することなく、保護の要件も大きな違いがないにも関わらず、禁止しうる行為は広汎にわたり、なかんずく保護期間は極めて長期に及ぶ著作権の保護が商品形態に及ぶとなると、不正競争防止法におけるデッド・コピー規制の各種要件は意味を失い、それどころかそもそもその必要性が疑われることになろう。逆にいえば、1993年に導入されたデッド・コピー規制は、著作権の保護では不足があることを前提に立法されているのである。

しかし、このように意匠制度やデッド・コピー規制との調整が必要であるからといって、意匠制度やデッド・コピー規制の対象になりうるものについては、著作物性を一切認めないという割り切りは極端に過ぎ、かえって著作権法の趣旨を害することになろう。たとえば、アニメのキャラクター・グッズを考えた場合、平面的なものであれ立体的なものであれ、物品に表現される限りはありとあらゆるキャラクター・グッズが意匠登録の対象となりうるとともに、商品の形態としてデッド・コピー規制の保護の対象にもなりうる。さらにいえば、ポスターも意匠登録ができるから、すべての平面的な著作物はポスターを経由することで意匠登録の保護を得ることは可能である。そうすると、意匠登録されたり、デッド・コピー規制で保護の対象となりうるという一事をもって著作物から外れるという解釈をとってしまうと、著作物として保護されるものがどれほど残るのかわからなくなる。このような結論が、創作者を保護し文化の発展を図る著作権法の趣旨に悖ることは明らかであろう。

したがって、単純な排斥論は採用するを得ず、どのように調整するのかということが課題となる。結局、意匠制度やデッド・コピー規制が何ゆえ保護の期間を短く限定している等、著作権法とは異なる規律を設けているのかという趣旨に着目し、その趣旨を実現しうる調整策を考えていくことになる。

そして、意匠制度やデッド・コピー規制の趣旨が損なわれることのないようにするためには、有体物※27の実用的な側面により、表現の自由度が技術的に制約されている場合に限って、著作物性を否定すれば足りるといえよう。表現の自由度が技術的に制約されているからこそ、新規性要件等を導入することで登録要件を高め、保護範囲や保護期間を限定する必要が生じる※28。また、登録がない場合に保護するとしても、新規性等の要件を吟味するために用意した登録制度を前提として、出願、登録のインセンティヴを過度に損なうことのないよう、保護の範囲をデッド・コピーに限ったり、保護の期間を短く刈り込む必要も生じる。逆に、表現に制約がないのであれば、競争者には他の選択肢が十分に残されているのであるから、あえて登録要件を高めたり、保護範囲や保護期間を限定したりする必要はなく、また要件を高める必要性がない以上、要件を高めたがために設けられている登録制度の運用に慮って、保護範囲や保護期間を限定する必要もない※29。

分離可能性説は、このような発想によって導かれた見解である。物品や商品の形態※30の機能による制約の下に創作がなされているのであれば、その規律は意匠制度やデッド・コピー規制に委ねるべく、著作権法の保護対象から落すために、文化の要件を活用する※31。他方で、そのような機能の制約とは無関係に創作がなされている場合には、著作権の保護を及ぼしてもさしたる弊害はないから、文化の要件を活用して著作物性を否定することはしない。

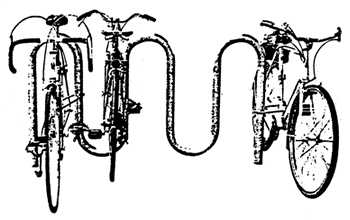

さて、この分離可能性の中身であるが、アメリカ合衆国ではphysical separability(物理的分離可能性)など、分離可能性の基準がいくつか唱えられているところ※32、そのなかで、conceptual separability(観念的分離可能性)と呼ばれているものが、筆者が提唱する趣旨に即した基準であるように思われる。それというのも、筆者が分離可能性説を採用するきっかけが、米国の第二巡回区控訴裁判所のBrandir International, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co. 834 F.2d 1142 (2d Cir. 1987)に接したことにあるからである。この判決は、自転車用ラックのデザインについて、実用的な制約の下で創作されていて、形状と機能を観念的にも分離することができないことを理由に著作物性を否定している。

問題のラックは、[図15]に示されている(図中の自転車を除いたものが問題のラックとなる)。現代美術と位置付けて美術館にも飾られているラックであるが、観念的分離可能性説の下ではその種の事情は著作物性に影響を与えない※33。自転車用ラックであるために、その大きさも曲線の形も、かなりの制約の下で創作されているということが看取される以上、実用的な機能と形状を観念的に分離できないと判断するのである。

これが、かりにドラえもんの絵が付加されているとか、ドラえもんの形状をしているなどの実用的な機能とは無関係の形状が付加されていたのだとすれば、そこは機能と分離できるので著作物と認めることができるが(e.g. 仏壇彫刻事件の事案)、そのような要素はこのラックにはなく、ゆえに、著作物性が否定されることになる※34。

このように分離可能性を判断する際には、絵画や彫刻など、通常の著作物であっても、キャンパスや素材などに起因する技術的制約が存在することに注意しなければならない。そうした技術的制約は、著作権法は織り込み済みのはずであるから、その種の制約が存在するからといって、著作物性を制限的に解する必要はなく、ゆえに分離可能性の篩にかける必要もない。したがって、平面的なデザインはもとより、ぬいぐるみや人形についても、彫刻と質的に異なった制約がかかっていないとすれば、それを理由に著作物性を否定する必要はない。

具体的には、イラストや絵画(第一類型)、ぬいぐるみやフィギュア、彫刻(第二類型)などに関しては、空間や平面に自由に表現できる場合には、その表現に対する技術的制約は通常の著作物と変わるところはなく、「美術」であると評価して著作権法の保護を及ぼすべきである。ゆえに、第二類型のぬいぐるみやフィギュア等に関して、通常の著作物には課されない高度の創作性、芸術性を課しているように思われるかつての裁判例の趨勢には反対することになる。

他方、第三類型の通常の工業製品の形状に関しては、一般に実用面の制約のなかで創作されており、著作物性が否定されると考えるべきである。ゆえに、TRIPP TRAPPⅡ知財高裁判決にも反対することになる。

かつての裁判例では、ともすれば「純粋美術」という言葉が一人歩きし、特に第二類型の事案において通常の著作物に比して厳格な取扱いがなされる土壌となっていたように思われる。しかし、本稿の理解の下では、分離可能であるか否かということが文化の要件中の「美術」に該当するか否かの分岐点なのであって、分離可能であれば、それ以外に+αの追加要素を要求することなく、文化の要件を通過するものと解されることになる。何をもって美術と解するかは尺度が不明確であるところ、他の法制度との調整の必要もないところ、裁判官をして奨励すべき美術と奨励すべきでない美術を選り分けさせることは危険である(この点は創作性の要件の趣旨を検討するところで後述する)。ゆえに、分離可能性説のように、裁判官の主観的な嗜好が入りにくい客観的な基準で「美術」であるか否かを判別させるようにすることが望まれる。

あるいは、このような理解に対しては、最判平成12.9.7民集54巻7号2481頁(WestlawJapan文献番号2000WLJPCA09070002)[ゴナU]が、書体が著作物となりうるためには、「美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない」と説いていたことに反するのではないかという疑問を持たれるかもしれない。同最判は、文字の著作物性という、応用美術一般とは文脈を異にする事案に対する判決ではあるが、たしかに、上記説示は、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」における「美術」の意味について判示していると捉えることが(具体の事案を超えて応用美術全般にまでは、先例拘束性を有するという厳密な意味※35での判例の射程が及ぶものではないと解されるとしても※36)、判文の文言上、素直な読み方といえることは否めないからである※37。

しかし、前掲最判[ゴナU]の当該事案に対する「美的特性」に関する具体的な当てはめは、以下のようなものとなっている。

「これを本件について見ると、原審の確定したところによれば、第一審判決別紙目録(三)の書体を含む一組の書体(ゴナU)及び同目録(四)の書体を含む一組の書体(ゴナM。以下、ゴナUと併せて『上告人書体』という。)は、従来から印刷用の書体として用いられていた種々のゴシック体を基礎とし、それを発展させたものであって、『従来のゴシック体にはない斬新でグラフィカルな感覚のデザインとする』とはいうものの、『文字本来の機能である美しさ、読みやすさを持ち、奇をてらわない素直な書体とする』という構想の下に制作され、従来からあるゴシック体のデザインから大きく外れるものではない、というのである。右事情の下においては、上告人書体が、前記の独創性及び美的特性を備えているということはできず、これが著作権法二条一項一号所定の著作物に当たるということはできない。また、このように独創性及び美的特性を備えていない上告人書体が、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約上保護されるべき『応用美術の著作物』であるということもできない。」

ここにおいては、「文字本来の機能である美しさ、読みやすさを持ち、奇をてらわない素直な書体とする」という実用目的にかかる機能を考慮して創作され、その結果、既存のゴシック体(それ自体、実用的な書体であることはいうまでもない)のデザインから大きく外れていないということのみを理由として、「美的特性」が否定されている。この当てはめの仕方は、本稿にいう分離可能性説と変わるところはない。つまり、同最判にいうところの「美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている」という要件は、機能の制約を離れて創作された場合に満たされると読むことも十二分に可能であり※38、そのような読み方を採用する場合には、同最判は分離可能性説と整合的なものと理解することができるのである(もちろん、最高裁は機能以外の要素を考慮することを明示的に否定しているわけではないから、分離可能性説以外の見解が最高裁判決に反するとまではいえない)。

三 本件控訴審判決の判断手法の問題点

1 序

さて、以上の検討を踏まえて、本件控訴審判決を分析する作業に移行することにしよう。

まずは確認となるが、本件の第一審判決(東京地判令和3.4.28令和1(ワ)21993[タコの滑り台])は、抽象論として、分離可能性説と目される抽象論を展開しつつ、本件原告滑り台の実用目的として、たとえば「利用者に興味や関心を与えたり、親しみやすさを感じさせたりして、遊びたいという気持ちを生じさせ得る」ことなど、相当に広汎なものを取り込んだうえで、原告が主張した本件原告滑り台の種々の特徴について「実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている部分を把握できるものとは認められない」と断じて、著作物性を否定した。

これに対して、控訴審判決(知財高判令和3.12.8令和3(ネ)10044[タコの滑り台])は、やはり分離可能性説を採用しつつ、第一審判決が認定した広汎な実用目的の認定の一部を削除し、原告主張にかかる種々の特徴のうちのタコの頭部を模した部分については機能からの分離を認めたが、結局は創作的表現ではないとし、他の特徴については、機能から分離していないとして、結論として、原告滑り台の著作物性を否定している。しかし、以下に分析するように、その判断手法は、第一審判決が抱えていた問題を完全に克服することができていないために、内在的な矛盾を抱えており、それが結果的に著作物性の要件を高度化し、分離可能性説があたかも段階理論と変わらないかのような様相を呈することとなってしまっている。

2 分離可能性説の採用

控訴審は、以下のように説いて、抽象論として分離可能性説を採用している。

「応用美術のうち、美術工芸品以外のものであっても、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては、当該部分を含む作品全体が美術の著作物として、保護され得ると解するのが相当である。」(下線強調は筆者による)

ここでは、実用目的にかかる機能から分離しているということが美術の著作物となるための要件であることが明言されており、抽象論として分離可能性説が採用されていることに疑いはない。

問題は、前述したように、学説上、分離可能性説の内部で争われている点、つまり、分離可能であれば直ちに著作権法2条1項1号の「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」にいうところの「美術」の要件を満たすと解するのか、それとも、分離可能であることに加えて、なんらかの+αの追加的要件が必要なのかということである。この点については、従前の下級審の裁判例と同様、本件控訴審判決の立場は定かではない。一見すると、文言上、「美的鑑賞の対象となり得る美的特性である」ことを要求しているところは+α説に与しているように読めなくもないが、「実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して」いることが、すなわち、「美的鑑賞の対象となり得る美的特性である」こととイコールなのだと読むこともできなくはない(前掲最判[ゴナU]の説示をそのように理解しうることは前述した)。判文の文言は決め手にはならないといえる。

そうすると、判文の具体的な当てはめのところを見ていく必要があるが、しかし、控訴審判決は、タコの頭部を模した部分以外の特徴についてそもそも分離していないとしており、また例外的に分離しているとしたタコの頭部を模した部分についても、それが美的鑑賞の対象となりうるか否かの判断に立ち入ることなく、単純であり、タコの頭部の形状としてもありふれた表現であることを理由に「美的特性である創作的表現を備えているものとは認められない」と帰結している。ここにおいては、ありふれた表現であることが創作的表現の該当性を否定したのか、それとも「美的特性」を否定したのかは定かではない(後者であれば、「美的特性」が分離可能性とは別個独立の要件として働いたことになる)。

明示的には美的特性や美的鑑賞の対象性を独立して判断していないことに鑑みれば、かえって+α不要説を前提としているのではないかと読むことも可能であるが、明言していない以上、結局、控訴審判決の立場は不明というほかない。

3 分離可能性の判断手法について

追加的要素の要否はともかく、肝心の分離可能であるか否かの具体的な判断についてはどうか。

この点に関し、控訴審判決には、第一審判決の誤りを正した箇所が幾つかある。

第一に、控訴審判決は、第一審判決が「利用者に興味や関心を与えたり、親しみやすさを感じさせたりして、遊びたいという気持ちを生じさせ得る」ことをも機能としていた箇所を引用から外している。たしかに、この種の要素は、漫画やゲームやアニメなど、一般に著作物であることに異論がないものについても往々にして認められることであって、これが分離を要する機能であるというのであれば、従前、著作物と認められてきたものの多くはその地位を失ってしまうことになろう※39。第一審判決のこの点に対する判断は到底採用するを得ないものであり、この点を訂正した控訴審判決は、当然の処理をなしたといえる。

第二に、タコの頭部を模した部分について、第一審判決は、「タコの頭部を模した部分は、本件原告滑り台の中でも最も高い箇所に設置されているのであるから、同部分に設置された上記各開口部は、滑り降りるためのスライダー等を同部分に接続するために不可欠な構造であって、滑り台としての実用目的に必要な構成そのもの」であること、「上記空洞は、同部分に上った利用者が、上記各開口部及びスライダーに移動するために不可欠な構造である上、開口部を除く周囲が囲まれた構造であることによって、最も高い箇所にある踊り場様の床から利用者が落下することを防止する機能を有するといえるし、それのみならず、周囲が囲まれているという構造を利用して、隠れん坊の要領で遊ぶことなどを可能にしているとも考えられる」ことをもって、直ちに分離可能性を否定していた。しかし、分離可能性の判断は、後述するように、機能の制約を受けずに創作された部分があるのであればこれを肯定すべきであるから、たとえば、天蓋部分の形状などは、滑り台の機能とは無関係に自由に創作しうるはずであり、その点の吟味を怠っている点で、第一審判決の判断は誤っているといわざるを得ないものであった。

この点に関しても、控訴審判決は第一審判決を正している。「スライダーが接続された開口部の上部に、これを覆うように配置された略半球状の天蓋部分については、利用者の落下を防止するなどの滑り台としての実用目的を達成するために必要な構成とまではいえない」というのである。天蓋部分が機能とは無関係に創作されていることを指摘するものであり、もとより正当である。

以上のように、控訴審判決の分離可能性の判断手法は、第一審判決に比すると相対的には改善しているということができるが、しかし、なお幾つか疑問符を付けざるを得ないところが残っている。

第一に、空洞(トンネル)部分について、控訴審判決は、細かな修正を除き、ほぼ第一審判決を引用している。その結果、この部分に関する控訴審判決が確定した判文は、以下のようになった。

「空洞(トンネル)部分について

別紙1原告滑り台目録記載1(2)の各写真によれば、本件原告滑り台には、正面から見て左右に1か所ずつ、スライダーの下部に、通り抜け可能なトンネル状の空洞が配置されていると認められる。

この構成は、滑り台としての機能には必ずしも直結しないものではあるが、前記アのとおり、本件原告滑り台は、公園の遊具として製作され、設置された物であり、その公園内で遊ぶ本件原告滑り台の利用者は、これを滑り台として利用するのみならず、上記空洞において、隠れん坊などの遊びをすることもできると考えられる。

そうすると、本件原告滑り台に設けられた上記各空洞部分は、遊具としての利用と不可分に結びついた構成部分というべきであるから、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものとは認められない。」

ここにおいて第一審判決は、空洞部分が滑り台としての機能と直結しないことを自認しつつ、単に公園の遊具として製作され設置されているというのみで、遊具としての機能によって空洞部分の創作がいかなる制約を受けたのかということを特定することなく、分離可能性を否定している。隠れん坊などの遊びをすることもできるという言及もあるが、結局、隠れん坊などの遊びをさせることを目的とすることによって空洞部分の創作がいかなる制約を受けたのかということを特定することなく分離可能性を否定している。この第一審判決の判断手法は、前述した天蓋部分における判断手法と変わるところはない。そうであれば、控訴審判決としては、空洞部分についても、天蓋部分と同様に、その構成が実用目的を達成するために必要なものであったかということを吟味すべきであったといえる。要するに、第一審判決の天蓋部分の判断を直しつつ、空洞部分の判断をそのまま引用したことにより、分離可能性の判断手法の点に関して、控訴審判決は内在的に首尾一貫していない取扱いをなしているといわざるを得ない。

第二に、控訴審判決は、天蓋部分について分離可能性を肯定しながらも、前述したように、単純な形状であり、タコの頭部の形状としてもありふれたものであることを理由に、創作的表現に該当しないとした。そして、空洞部分について、前述した首尾一貫しない判断手法により分離可能性を否定し、さらに、タコの足を模した部分については、スライダーとして利用者に用いられる部分であって、滑り台としての機能を果たすに当たって欠くことのできない構成部分といえるという評価の下、分離可能性を否定している。そのうえで、全体の形状について、以下のように説くだけで、分離可能性を否定している。

「前記(ア)ないし(ウ)のとおり、本件原告滑り台を構成する各部分において、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握することはできない。

そして、上記各部分の組合せからなる本件原告滑り台の全体の形状についても、美的鑑賞の対象となり得るものと認めることはできないし、また、美的特性である創作的表現を備えるものと認めることもできない。」

しかし、かりに個々の部分が分離可能でないものであったとしても、その組み合わせにおいて機能から離れた創作性を発揮することは可能であるのだから、控訴審の判断手法は分離可能性説の適用の仕方において誤っているといわざるを得ない。同様に、個々の部分が創作的表現でなかったのだとしても、それらを組み合わせることにより創作的な表現に転化することはあるのであって、控訴審判決のこの点に関する論理の展開は一般の創作的な表現の判断手法に反している。分離可能性という相対的にこなれていない作業を遂行する過程で、創作的な表現の判断手法をも見誤ってしまったのかもしれない。

4 要件の高度化

以上のように、控訴審判決は、第一に、実用目的にかかる機能に関わっているというだけの理由で分離可能性を否定する第一審判決の手法を、天蓋部分については正しつつも、他の部分については採用したままにしたことに加えて、第二に、個々の部分について創作的表現や分離可能性が否定されるというだけで、それらを組み合わせたとしても創作的表現や分離可能性が肯定されることはないという立場を前提にしてしまっているために、結果的に、著作物性の要件を高度化させてしまっている。

一般に、著作権法2条1項1号の創作性の要件を満足するためには、学術的、芸術的に優れているということは要しないと解されている※40。たとえば、幼稚園児が画いた陳腐な絵であっても、創作性の要件を満足する。陳腐な絵は誰も複製しないからそれに著作権という排他権を認めてもさしたる社会的な弊害はない。かえって、高度の学術性、芸術性を要件とする場合には、人によってその基準が異なるために何が著作物となるのかということが不明確となり真に保護すべきものが保護されないという事態に陥りかねない。そのような判断が裁判所の司法判断に馴染むものとも思えない。裁判所に振興すべき文化とそうでない文化を選別する役割を期待することは妥当でもなく、また危険でもあるからである※41。著作権法が規律する文化というものは多様性の世界であり、特に弊害がない以上、学術的、芸術的に優れているか否かということを吟味することなく、他と異なる著作物を創作する活動を奨励すべきであろう。ゆえに、創作性の要件を満たすには、他人の著作物と異なるものを作成したということで十分であると解すべきである。

実際、実用品が絡まない事件における著作物性の判断基準は相当に緩い。たとえば、東京地判平成26.10.30平成25(ワ)17433(WestlawJapan文献番号2014WLJPCA10309007)[ふわふわ 四季のたより]では、図16の左の図のような単純な図案でも著作物性が肯定されている※42。

翻って本件を鑑みるに、本件原告滑り台のタコの形状は、これがかりにイラストの形で表現されているのであれば、著作物となるに疑いはない創作物であるように思われる。控訴審判決のように天蓋部分だけを単独で切り取って見る場合には、たしかにやや単純な半球体であり著作物たり得ないといえるかもしれないが、微妙に歪んだ形をしているためにそれが胴体や足を模した他の部分と組み合わさることで、軟体でいまにも動き出しそうな軟体の蛸の姿態を、本来は硬質の素材であり動かない造形物上に表現することに成功している。

足に相当する部分についても、たしかに滑り台の機能は果たしているが、蛸を表現するために複数の足がそれぞれ独特の曲線をもって表現されており、そうした個別の足の曲線や複数の足の組み合わせ方は滑り台の機能から要請されるものではなく、ゆえにイラストで蛸を描写する場合と同様に自由に創作されており、そこにたまたま滑り台の機能が付加されていると認めるに十分な表現となっているように見受けられる。

空洞部分にしても、複数の蛸の足の合間の空間であるために丸みを帯びる表現がなされているのであって、「隠れん坊」をするという機能から導かれる形状とはいえない。

もちろん、立体的に直立させることを目論んでいる以上、重心を安定させるために、下部の方を太くしたり、底面に相応の面積を割いたりするなどの制約はかかっているのだろうが、これは一般に彫刻などの立体的な造形物を創作する場合に当然に課される制約にほかならず、実用品であることに伴う制約ではないから、そうした制約下にあることをもって著作物性を否定することができないことは自明である。

控訴審は、天蓋部分だけを取り出して判断しているが、他の部分と組み合わされた表現として判断する場合には、ありふれており創作的な表現たり得ないとした控訴審判決の判断を維持できないことは明らかである。さらに、控訴審は、足や空洞に関しては、実用品にかかる機能に関わっているというだけで、具体的な造形に着目することなく、分離可能性を否定してしまい、さらに、それらの組み合わせについて分離可能性や創作性を判断することを否定してしまったために、こうした本件原告作品の創作的な特徴がおよそ考慮の対象から落とされてしまうことになった。その結果、著作物性の要件が不必要に高度化するに至り、結果的に原告作品の著作物性が否定されたと分析できる。

個々の部品を創作したり、全体を組み合わせたりするのに機能的な制約がかかっているのであれば、登録意匠制度や不正競争防止法の規律に配慮して著作権の保護を控える理由に乏しい。それにも関わらず、要件を高度化する取扱いは、裁判官の恣意に奨励すべき文化と奨励すべきでない文化を区別させることを避けようとする前述した創作性の要件の水準に関する解釈論の叡知に反することになる。

Ⅴ 結び

既述したように、応用美術の著作物性に関する分離可能性説は、歴史的な文脈で理解するのであれば、かつて応用美術について高度の創作性を要求する段階理論的な運用をなしていた従前の裁判例を転換するという実践的な意図をもって推奨された理論である※43。そして、激安ファストファッション知財高裁判決によって推奨されて以来、分離可能性説は下級審の裁判例の趨勢を占めるに至った。しかし、いまだにその要件論(たとえば、分離可能性に加えて+αの追加的な要素がない限り、美的鑑賞性がないなどとされて美術の著作物性が否定されるのか)や判断手法(分離可能とはいったいどういう意味なのか)ということを詳らかにする裁判例は乏しい状況にある。そのようななか、正鵠を射ていない本件控訴審判決の運用が定着することにより、結局、段階理論と同様の帰結をもたらす手法に堕してしまうとすれば、分離可能性説の将来は暗い。

本件は、応用美術の著作物性に関して高度の要件を課すかつての裁判例における段階理論的な運用が、その猛威を振るっていた第二類型の立体的な造形物にかかるものである。分離可能性説がはたして段階理論をどの程度、緩和することになるのか、第二類型を分離可能性説でもって裁く裁判例の登場が待たれていた。しかし、先鞭をつけることになった本件第一審判決と本件控訴審判決は、分離可能性説の真髄を発揮しているとはいいがたいものであった。

本件に関しては上告棄却、上告不受理により本件控訴審判決が確定したが、応用美術の著作物性に関する議論は、激安ファストファッション知財高裁判決やTRIPP TRAPP事件が登場するよりもはるか以前から長らく争われている論点であり、知財高裁による試行錯誤に対してもそろそろ蹴りをつけてよい段階に来ているのではなかろうか。もはや機は十分に熟しているように思われる。

[付記]

本稿では、判例コラムという性質に鑑み、かつての裁判例や学説の動向についての検討を省略しているところがある。より詳細について、田村善之[タコの滑り台事件判批(1)~(2・完)]知的財産法政策学研究65~66号掲載予定を参照されたい。

本研究はJSPS科研費JP18H05216の助成を受けたものである。

- 【図1】

- 【図2】

- 【図3】

- 【図4】

- 【図5】

- 【図6】

- 【図7】

- 【図8】

- 【図9】

- 【図10】

- 【図11】

-

[著作物性肯定例]

- 【図12】

-

[著作物性否定例]

- 【図13】

- 【図14】

- 【図15】

- 【図16】

(掲載日 2022年10月7日)

- 詳細につき参照、劉曉倩「実用品に付されるデザインの美術著作物該当性」知的財産法政策学研究6号200~215頁(2005年)、林娜「応用美術の著作権による法的保護に関する中日比較」AIPPI 62巻3号244~247頁(2017年)、作花文雄『著作権法〔第5版〕』(2018年・ぎょうせい)119~121頁。

- なお、本件訴訟に先立ち、原告は、平成23年12月29日、被告ほか5名に対して、本件被告滑り台2の発注に関する情報が営業秘密に該当するところ、被告ほか5名はこれを被告に開示したと主張して、不正競争防止法違反を理由とする損害賠償を求める訴えを提起しているが、秘密管理性や開示行為の存在が否定され、請求が棄却されている(東京地判平成25.10.11平成23(ワ)41996(WestlawJapan文献番号2013WLJPCA10118005)[タコ滑り台]、知財高判平成26.2.27平成25(ネ)10092(WestlawJapan文献番号2014WLJPCA02279007)[同])。

- 以下、本稿は本件控訴審判決の判断のうち、美術の著作物該当性に関するものを検討する。本件控訴審判決は、建築の著作物に関しては、若干の修正を施しながらも、第一審判決の説示をほぼそのまま援用している。第一審判決は、美術の著作物該当性の問題とは別個に、建築の著作物該当性の判断をなしているが、建築の著作物に関する本件控訴審判決の著作権法2条1項1号後段該当性の判断は、同号の「美術」の範囲に含まれるか否かの判断に帰着するから(参照、田村善之『著作権法概説〔第2版〕』(2001年・有斐閣)211頁)、本件において「美術」の著作物該当性を否定しながら、別途、建築の著作物該当性を判断する意味はないことなど、山田亮[判批]知的財産法政策学研究63号掲載予定の分析を参照されたい。

- 詳細は、田村善之[判批]ビジネス法務15巻10号45~46頁(2015年)を参照。

- このような判例研究の手法の意義につき、参照、田村善之「判例評釈の手法-『判民型』判例評釈の意義とその効用-」法曹時報74巻5号961~1031頁(2022年)(特に982~990頁は応用美術に関するこの時期の裁判例を題材として、判例研究の手法を論じている)。

- 参照、田村善之[判批]ビジネス法務15巻11号96~99頁(2015年)、同「意匠登録がない商品デザインの保護の可能性~著作権法・不正競争防止法の交錯~」コピライト676号5~12頁(2017年)。徹底判民型の手法を採用して裁判例の傾向を分析する研究は、概ね同様の結論に到達している(金子敏哉「出版における美術的作品の利用」上野達弘=西口元『出版をめぐる法的課題』(2015年・日本評論社)166~167頁、同「日本著作権法における応用美術-区別説(類型的除外説)の立場から-」著作権研究43号81~83頁(2017年)、井上由里子「3Dプリンタに関する著作権問題-設計図と応用美術の著作権裁判例を手がかりに-」DESIGN PROTECT105号 14~16頁(2015年)、橋谷俊[判批]知的財産法政策学研究47号385~400頁(2015年)、林/前掲注1・248~256頁)。

- 従前の裁判例を「段階理論」であると評価するものとして、自身は段階理論に批判的な見地から、上野達弘「応用美術の著作権保護-『段階理論』を超えて-」パテント67巻4号(別冊11号)105頁(2014年)。

- 奥邨弘司「米国における応用美術の著作権保護」知財年報2009・255頁(2009年)、劉曉倩「応用美術の著作物該当性-日本の裁判例の検討を中心として」知財年報2009・279頁(2009年)、田村善之「未保護の知的創作物という発想の陥穽について」著作権研究36号25頁(2010年)。

- 田村/前掲注6ビジネス法務15巻11号101頁。

- 駒田泰土「応用美術の著作権保護について-美の一体性の理論に示唆を受けて」知財年報2009・226~228頁(2009年)、上野/前掲注7・14~115頁。

- 参照、橋谷/前掲注6・367~405頁・同[判批]知的財産法政策学研究48号329~417頁(2016年)、奥邨弘司[判批]判例時報2259号(2015年)、同[判批]小泉直樹=田村善之=駒田泰土=上野達弘編『著作権判例百選〔第6版〕』(2019年・有斐閣)14~15頁。

- 渡部友一郎[判批]コピライト632号33頁(2013年)より転載。

- 奥邨/前掲注11判例時報14~15頁。実際、同事件の担当裁判長は、従前の裁判例のような高度な基準は採用しない旨を明言している(設樂隆一「応用美術についての一考察-知財高裁ファッションショー事件を契機として」『知的財産・コンピュータと法』(野村豊弘古稀・2016年・商事法務)287~288頁)。

- 田村/前掲注6ビジネス法務15巻11号101頁、中川隆太郎[判批]小泉ほか編・前掲注11・15~16頁。

- 参照、岡邦俊[判批]JCAジャーナル58巻1号64~67頁(2011年)、鈴木香織[判批]著作権研究39号264~281頁(2014年)。この事件の椅子に関して著作物性を認めるドイツの裁判例につき、参照、本山雅弘「応用美術に関するドイツ段階理論の消滅とわが解釈論への示唆」Law & Technology 64号48~49頁(2014年)。

- 本項目を執筆するに際しては、群馬大学情報学部の山本真祐子講師の未公表原稿を活用させていただいた。

- この時期の裁判例の抽象論を分析するものとして、白鳥綱重「『応用美術』と著作物性判断の潮流-ACEの三角関係の行方-」横浜法学28巻3号251~258頁(2020年)がある。

- 青木大也[判批]Law & Technology73号(2016年)、渕麻衣子[判批]著作権研究43号(2017年)。

- 必ずしも明確ではないが、前掲知財高判[TRIPP TRAPPⅡ]、前掲大阪地判[ピクトグラム]、前掲東京地判[スティック型加湿器]、前掲東京地判[ゴルフシャフト]、前掲東京地判[トレーニング箸]、前掲知財高判[トレーニング箸]、前掲大阪地判[Chamois]、前掲東京地判[半田フィーダ]、前掲大阪地判[傘立て]、前掲東京地判[BAO BAO]、前掲大阪地判[時計原画]、前掲知財高判[姿勢保持具]は、この趣旨であろうか。

- 必ずしも明確ではないが、前掲東京地判[ゴルフシャフト]、前掲知財高判[半田フィーダ]は、この趣旨であろうか。もっとも、同一の裁判長が担当した別事件では前注に分類した説示をなしたものもある。

- 参照、田村/前掲注5・982~987頁。

- 2019年6月18日付「BAO BAO ISSEY MIYAKEに関する勝訴判決について」と題する原告のプレスリリース(https://d2pzt1r4f58oxy.cloudfront.net/uploads/tmg_block_page_image/file/11537/BAO_BAO_Judgment.pdf)から引用。

- 分離可能性説によって裁判例の転換が期待されている第二類型に関する裁判例が待たれるという指摘は、つとに筆者によりなされていた(田村/前掲注6・コピライト676号18~19頁)。

- 中川隆太郎[判批]著作権研究45号191~236頁(2019年)。

- 田村善之[判批]ジュリスト1033号110~113頁(1993年)。

- 以下につき、田村/前掲注6コピライト20~23頁、同/前掲注6ビジネス法務15巻11号100~102頁。

- なお、2019年改正により画像も登録可能となったが、いわゆる「操作画像」、「表示画像」という機能に関わる画像に限定されているとともに、「物品」に代わるものとして「用途」の特定(すなわち機能の特定)が要求されている(いわゆるコンテンツ画像は保護の対象とならないとされていることとともに、参照、田村善之「画像デザインの保護に関する2019年意匠法改正の概要と課題」日本工業所有権法学会年報43号187~192頁(2020年))。しかし、画像の分野はむしろ従来、著作権法が規律している領域であったところ、その一部に意匠制度が進出することとなったため、依拠がなければ侵害とならないことを前提とする著作権の世界を過度に攪乱することのないよう、これらの要件が設けられている(田村/前掲188頁)。ゆえに、意匠制度に配慮して、著作権制度のほうが引っ込む必要はない。他方、同年改正で意匠登録により保護しうることが明文化された「建築物」については、「物品」と同様の配慮が必要となる。ゆえに本文でいう「物品」には意匠法の「建築物」も含まれる(奥邨弘司「応用美術の著作物性~分離可能性説の深化に向けた一考察~」Law&Tecdnology96号4頁(2022年)も参照)。

- 五味飛鳥「応用美術の法的保護について-主として意匠法との交錯に関して」知財年報2009・268頁(2009年)も参照。

- 田村/前掲注8・25頁、劉/前掲注8・279頁。

- 分離可能性説の下で斟酌すべき実用性は、「無体物である表現の本質的な機能である情報伝達に由来するもの」ではなく、「表現が化体した有体物に由来するものであり、表現にとっては外来的な実用性」であるとする奥邨/前掲注27・5頁の示唆的な提言も参照。

- そのような考慮はアイディアと表現の区別によって実現しうると思われるかもしれない。たとえば、奥邨/前掲注11判例時報23頁は、分離可能性説はアイディアと表現の区別の一適用場面であって、本来はアイディアと表現の区別で処理できるが、判断を誤って実用性から分離できない表現を保護してしまうリスクを回避するために用いるものであるという位置付けを与えている(ただし、奥邨/前掲注27では改説され、著作権法2条1項1号後段の問題とされている)。

しかし、筆者の分離可能性説は、通常の著作物であればアイディアではなく表現の創作といいうるような創作であっても、技術的な制約を意識して創作がなされていると看取しうるものに関しては、意匠法等の規律の対象とすべく、定型的に著作権法2条1項1号後段の「美術」該当性を否定するという考え方であり、アイディアと表現の区別に解消しうるとするものではない。つまり、一般のアイディアと表現の区別の法理の下では、アイディアと表現がマージする場合、換言すれば、そのアイディアを表現するにはそのような表現にならざるを得ないというレベルにまで表現の自由度が狭まって初めて著作物性が否定されるものである(ゆえに多くの場合、アイディアと表現の区別は著作物性の問題というよりは、類似性の範囲を限定する場面で問題となることにつき、田村善之「著作権法の体系書の構成について」『はばたき-21世紀の知的財産法』(中山信弘古稀・2015年・弘文堂)519~520頁)。これに対し、筆者が説く分離可能性説は、技術的な制約を意識して表現の創作の自由に制約がかかっているのであれば、(それがマージとまではとても評価できないとしても)「美術」の著作物には該当しないと考える見解なのである。その意味で、分離可能性説と銘打っているわけではないが、「表現媒体である物品の制約を受けることなく、思想・感情を表現したものが純粋美術であり、それと同等の評価を受けうる応用美術については著作物性がある」とする、中山信弘「応用美術と著作権」論究ジュリスト18号104頁(2016年)の説示に賛同する(中山/前掲は、高橋淳/金井重彦=小倉秀夫『著作権法コンメンタールⅠ~Ⅲ』(2013年・レクシスネクシスジャパン)190頁を参照している)。

ちなみに、誤解があるようなので(大渕哲也「知的財産権法体系の二元構造における応用美術の保護(下)」法曹時報69巻11号3205頁(2017年))、確認しておくと、筆者の見解は、著作権法2条1項1号後段の「美術」の要件が設けられている趣旨に鑑みれば、技術的な制約を意識して創作がなされていると目される場合には「美術」といえないとするものであって、その場合には同法2条1項1号後段の文化の要件が否定されると考えるものである(同号前段の創作性ではなく後段の文化の要件の解釈問題として論じていることにつき、田村/前掲注4・100頁、同/前掲注6コピライト20頁を参照されたい)。 - 奥邨/前掲注8・247~254頁、同「アメリカ法-著作権法による応用美術の保護と限界-」著作権研究43号69~74頁(2017年)[控訴審判決の紹介]。

- この種の事情は、社会的なコンセンサスにより美的鑑賞性を判断する見解等の下ではあるいは著作物性を肯定する方向に斟酌しうるのかもしれない。

- なお、この観点的分離可能性の理論は、現在は、米国連邦最高裁の採用するところではなくなっている。Star Athletica, L. L. C. v. Varsity Brands, Inc., 580 U.S. ___ (2017)につき、参照、田村/前掲注6コピライト22~23頁、中川隆太郎「チアリーディングユニフォームのデザインは著作物か?–米国最高裁判決の衝撃」https://ryutaronakagawa.tumblr.com/post/158723300558/cheerleading-copyright、奥邨弘司[判批]IPジャーナル3号73~78頁(2017年)。

- 後に最高裁が当該解釈を変更する判断を判例法理として下す場合には、大法廷の開催を要するもの(裁判所法10条3号)という意味を指す(参照、田村善之[判批]知的財産法政策学研究52号246頁(2018年)。同様の用法として、飯村敏明「商標の類否に関する判例と拘束力-最判昭和43年2月27日判決を中心にして」Law & Technology 52号51頁(2011年))。

- 田村/前掲注6コピライト14頁。清水節[判解]コピライト663号14頁(2016年)も参照。

- 参照、大渕/前掲注31・2810頁。

- 判例の把握の仕方に関する一般論につき、参照、田村/前掲注5・976・982頁。

- 白鳥綱重[判批]横浜法学30巻2号310頁(2021年)、山田/前掲注3参照。

- 田村・前掲注3・12頁。

- この理を明らかにしたのが、米国の連邦最高裁判決であるBleistein v. Donaldson Lithographing Company, 188 U.S. 239 (1903)である(邦訳として、アラン・ラットマン=ロバート・ゴーマン=ジェーン・ギンズバーグ編(内藤篤訳)『1990年代米国著作権法詳解(上)』(1991年・信山社)27~30頁)。その意義につき、田村善之「著作権の保護範囲」コピライト728号17頁(2021年)も参照。

- しかも、被疑侵害作品である図16の右の図における図案との間で類似性が肯定され、著作権侵害が肯定されているので、著作物性の判断は傍論ではない。

- 前掲注8所掲の文献を参照。