便利なオンライン契約

人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら

第132号 ハラスメントの内部通報に警鐘を鳴らす最高裁判決

~「職場での恋愛はご法度」を前提に、親会社の責任は否定(平成30年2月15日最高裁判決※1)~

文献番号 2018WLJCC008

青山学院大学法務研究科(法科大学院)教授※2

弁護士法人 早稲田大学リーガル・クリニック※3

浜辺 陽一郎

1 はじめに

内部通報制度の運用に悩んでいる会社も多い。特にハラスメント系の問題は難しい。今回取り上げるのは、子会社の男女問題がセクハラ等になるか否かが問題となった微妙なケースにおける親会社の責任を取り扱った最高裁判決である。既に「イビデン判決」などとも呼ばれて注目されている※4。

もとより、グループ企業では、親会社が内部通報制度を運用しているところが多い。筆者もそうした運用を推奨している。ただ、子会社で起きている事象に関する通報に対して十分な措置がとれない結果となった場合、親会社にはどこまで法的な責任が問われるのだろうか。親会社がまじめに取り組んだために、かえって重い責任を負わされるのでは、たまったものではない。そんな懸念が顕在化したのが、この事件の控訴審判決だった。しかし、最高裁は控訴審判決を破棄して、親会社の責任を否定する判決を下した。

2 事案の概要

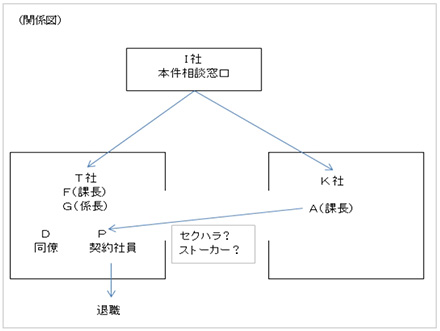

この事案は、グループ企業の親会社(以下「I社」という。)の傘下にあったT社とK社の間で起きた。T社はI社グループの製造部門等の業務請負や労働者派遣事業等を行い、K社は、T社に対して製造作業等を請け負わせていた。以下は、本件の時系列の概要である(関係図参照)。

| 平成20年11月頃 | 離婚したP(子供あり)は、T社の契約社員としてI社で働き始めた。 |

| 平成21年~ | K社の課長Aは、職場関係でPと知り合い、交際に発展した。(この間、PとAは独身者グループの仲間となり、仲間内でAは「会長」と呼ばれていた。) |

| 平成21年8~9月頃 | PとAはメールアドレスを交換、食事を重ねた。以後、PはAに子育ての悩みも相談し、子供のトラブルで必要となった示談金12万円のためにAから借金もした。(それからPとAは、頻繁に携帯電話で通話する等の親密交際をした。) |

| 同年11月頃~ | PとAは数回肉体関係を持ち、Aの黒いベンツでドライブに出掛けた。 |

| 同年12月20日頃 | AはPを携帯電話のファミリー割引に加入させた。 |

| 平成22年1月頃~ | PとAの関係が変化し、性交渉も途絶え、AはPの勤務する部署にやってきて、以後、仕事中に「次、いつ会える?」などと話しかけるも、Pはその度に困惑した。 |

| 同年3月頃まで | Pは、同僚の男性D(T社に勤務する契約社員)に対し、Aから付きまとわれている旨を相談。Pは、Aへの借入金完済までは、はっきり断れないものと我慢していた。 |

| 同年7月末頃 | PがAに対し一方的に交際関係の解消を告げ、数日後「貸して頂いていたお金3万円お返しします。」「私のワガママでこんな形になってしまった事、ごめんなさい。」「今まで色々ありがとうございました。体に気をつけて下さいね。」等と記載した手紙を渡した。 |

| 同年8月以降 | Aは、突然別れる理由が解らず、またPとの交際を諦めきれず、Pから明確な説明がない等として、職場にも頻繁に来てPに話しかけ、近くに居座り、自己との交際を求める旨の発言を繰り返し、Pの自宅に押し掛けるなどした(本件行為1)。 |

| 同年8月7日頃 | AがPの自宅を直接訪ねて大声をあげ、Pの長女から、「母が怖がっています。」、「母に近付かないで下さい。」などと言われて、その場から退散した。 |

| 同年9月 | Pは、次第に体調を崩し、Pの直属の上司G係長に対しやめるよう注意してほしい旨を相談し、DもGに働きかけた。G係長は、朝礼の際に「ストーカーや付きまといをしているやつがいるようだが、やめるように。」等と発言したが、それ以上の対応をしなかった。 |

| 同年10月1日 | この問題を巡るD・Gの口論後、Dが工場外へ転出、Pの相談者がいなくなった。 |

| 同年10月上旬 | G係長やF課長らにPが面談し、本件行為1を複数回相談した。(その後、F・Gは、何ら事実確認も行わず、Aの行為を予防する措置を講じなかった。) |

| 同月12日 | Pは、T社を退職した。それ以後もAは、Pに付きまとう。 |

| 同月28日 | Pは、Aとのファミリー割引を解消させた。 |

| 平成23年1月頃 | Aは、P自宅付近に数回、黒のベンツを停車させる等した(本件行為2)。 |

| 同年10月 | I社は、本件相談窓口で、Dから本件行為2に関する相談を受けた。 |

| 平成26年 | Pは、セクハラの加害者本人Aのほか、I社、T社とK社を被告として提訴。 |

| 平成27年1月頃 | AがK社を退職。 |

3 下級審の判断 ~ 特に控訴審判決を忖度すると・・・

岐阜地方裁判所大垣支部は、セクハラ等(ストーカーを含む。以下、同じ)を否定し、Pの請求はすべて棄却された(平成27年8月18日判決 ※5)。しかし、控訴審である名古屋高等裁判所は、Pの請求を一部認容し、A、I社、T社及びK社に対して損害賠償を命じた(平成28年7月20日判決※6)。

地裁と高裁では、セクハラ等になるのか、単なる男女の恋愛沙汰であるかが、主要な争点だった。地裁が被害者側の証言が信用できないとしてセクハラ自体を否定したのに対して、高裁は被害者らの証言を信用し、双方の身分関係に着目してセクハラ等を認定した。

セクハラ等を巡る評価に対しては意見が分かれる微妙な面もあろうが、世の中にはまだまだ弱者の気持ちを踏みにじるようなハラスメント事例が後を絶たない。そういう観点からすると、上司・部下の関係での男女の過ちに対して厳しい判断を下し、不法行為の成立を認めた高裁の判断はそれなりに首肯できる。そうなれば、加害者Aを雇っていたK社の使用者責任は避けられない。そして、T社では、Pが上司FやGに相談したのに、真摯な対応がなされず、Pは退職を余儀なくされたので、T社にはPに対する安全配慮義務違反や措置義務違反の債務不履行が認められたことも理解できる。

問題はI社だ。傘下のK社とT社が責任を負う以上、それらを統括するI社に何の責任もないと考えるのは座りが悪いと考えたのかもしれない。控訴審判決は、「本件相談窓口を含む本件法令遵守体制を整備したことからすると、(中略)グループ会社の全従業員に対して、直接又はその所属する各グループ会社を通じて相応の措置を講ずべき信義則上の義務を負う」として、担当者らがこれを怠ったために被害者の「恐怖と不安を解消させなかった」という点を捉えて、I社が自ら宣明したコンプライアンスに則った解決をすることにつき、Pに対して信義則上の義務違反があるとして、損害賠償責任を負わせてしまった。

4 親会社の責任は否定されたものの・・・

最高裁判決で上告人とされているのはI社だけなので、その範囲で判決が下された。最高裁は、傘下の子会社に責任があることを前提としながらも、I社の責任を否定する理由として、①I社は、Pに対して、指揮監督権を行使する立場にあったとか、Pから実質的に労務の提供を受ける関係にあったということはなかった、②I社の法令遵守体制の仕組みの具体的内容が、勤務先会社が使用者として負うべき雇用契約上の付随義務をI社自らが履行し又は直接間接の指揮監督の下でT社に履行させるものであった事情もない。③だから、I社はPの使用者たるT社を通じて付随義務を履行する義務を負わず、T社が本件付随義務に基づく対応を怠ったことだけでPに対する信義則上の義務違反が認められるわけではないとの原則的な規範を明らかにした。

ただ、I社は、グループ会社の事業場内で就労する者から法令等の遵守に関する相談を受ける本件相談窓口制度を設け、子会社従業員に対しても周知して利用を促し、現に本件相談への対応も行っていた。その趣旨は、本件グループ会社から成る企業集団の業務の適正の確保等を目的として、法令等違反行為を予防し、又は現に生じた法令等違反行為に対処することにあり、傘下の企業で起きた法令等違反行為で被害を受けた従業員等が相談窓口に対して申出をすれば、「相応の対応をするよう努めることが想定されていた」と最高裁は指摘する。

この点から最高裁は、「申出の具体的状況いかんによっては、当該申出をした者に対し、当該申出を受け、体制として整備された仕組みの内容、当該申出に係る相談の内容等に応じて適切に対応すべき信義則上の義務を負う場合がある」と述べて、例外的にI社に責任がある場合があるという。この点が、これから他の事案において、大きな問題となるかもしれない。

本件では、本件行為1については、Pが本件相談窓口へ申出をしていなかった。また、本件行為2についても、I社が相談を受けたのはDからであって、その時点(平成23年10月)では、本件行為2から既に8箇月以上が経過し、PはT社を退職し、Aと同じ職場で就労しているわけでもなかった。しかも、Dの相談内容は、Pに対する事実確認等の対応を求めるというものだったが、本件法令遵守体制の仕組みの具体的内容は、I社が「本件相談窓口に対する相談の申出をした者の求める対応をすべきとする」といったものでもなかった。

そこで、I社としても、T社とK社に依頼してAその他の関係者の聞き取り調査を行わせることにとどまり、PがT社を退職した後に本件グループ会社の事業場外で行われた行為に関するもので、Aの職務執行に直接関係するものではなかったから、それ以上の措置を取らなかった。そういう状況であれば、それ以上、退職した従業員にまで連絡を取って調査するといったことにはなりにくいのではなかろうか。

こうした事情を踏まえて、最高裁は、「親会社で本件申出の際に求められた被害者に対する事実確認等の対応をしなかったことをもって、親会社の子会社元従業員に対する損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の義務違反があったものとはいえない」として、債務不履行に基づく損害賠償責任を否定した。

ただ、子会社であるT社やK社の責任はそのままだから、I社の責任がないといっても、グループ企業内部の求償関係あるいは内部的な責任の所在を別とすれば、会社側の責任が認められている以上、実質的に安堵できるようなケースではなかろう(しかも、控訴審の段階で、K社はI社に吸収合併されて消滅している)。

5 最高裁判決が示唆するリスク

むしろ、最高裁判決は、裏から読めば、様々な懸念が浮かび上がる。

もしも、通報者・被害者が親会社の窓口に通報していたら、また、もしも、もっと早くセクハラの最中に親会社の窓口に通報していたら、信義則上の義務違反が生じていた可能性があるようだ。また、I社の窓口に相談して配転となったDが原告となっていたら、どういう判断がされていたかも気になる。

他方、I社が子会社も含めて相談窓口を設けていたから、こういうリスクにさらされたわけで、そのリスクを避けるためには、子会社からの相談は受けない体制のほうが「得だ」と、手前勝手な読み方をする向きもあるかもしれない。

もっとも、後者のような読み方は不適切だ。確かに、I社の子会社も含めた法令等遵守体制が今回の事件の出発点になっている。しかし、もしも、子会社をほったらかしにしていたら、男女雇用機会均等法11条で求められる措置義務と企業集団の内部統制の仕組みとして、不適切の誹りは免れず、別の角度から会社や役員等の責任が問われるリスクがある。

一般に、中途半端な関与はリスクが高い。責任を回避したければ、一切何も関わらないか、関わるならば徹底的にやり抜くかの二者択一を迫られる。しかし、内部通報制度の運用においては、なるべく関わらないといった態度は、決して好ましいものではない。

この事件では、子会社がいい加減な対応をしたために被害が拡大した疑いがあり、もしも親会社が相談を受けていれば、もっとしっかりとした的確な対応ができたかもしれない。親会社には、それなりの対応能力が備わっていることが期待されている。

仮に親会社に相談されても、今回のT社と同じような対応しかできなかったら、責任を免れ難いだろう。内部通報に対してろくな調査もしないで社内で口止めをするだけといった対応は通用しない。通報を受けた会社等が、調査を行って適切な措置を講じるというのは当然のことでさえある。この点で、調査もしないで「本人が反省している」等という理由だけで、まじめに問題に向き合わないようなことは許されないだろう。

企業においては、内部通報制度が充分に機能するように、適正な制度設計と運用に取り組むことが強く求められる。結局、消費者庁が改定した「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(平成28年12月9日※7 )なども参考にして、きちんとした内部通報制度を構築・運用していくことが重要であるという話には、何ら変わりはないのである。

(掲載日 2018年5月7日)

- 最判平成30年2月15日裁判所ウェブサイト、Westlaw Japan文献番号2018WLJPCA02159001。

- 青山学院大学法務研究科(法科大学院)教授

- 弁護士法人 早稲田大学リーガル・クリニック

- 竹林竜太郎・津田洋一郎「イビデン判決で見直すグループ内部通報」NBL1119号20頁(2018年4月15日)、山口利昭「親会社の「対応義務」はどこまで?最判平30.2.15にみるグループ内部通報制度見直しの視点」ビジネス法務2018年6月号70頁等、参照。

- 岐阜地大垣支判平成27年8月18日労働判例1157号74頁、Westlaw Japan文献番号2015WLJPCA08186003。

- 名古屋高判平成28年7月20日労働判例1157号63頁、Westlaw Japan文献番号2016WLJPCA07206023。

- http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/private/system/pdf/minkan_shikumi_161213_0002.pdf(消費者庁ウェブサイト)