- 判例コラム臨時号: 日本大学大学院法務研究科 客員教授 前田 雅英「警察官を騙して捜査活動を行わせる行為と偽計業務妨害罪」

- 判例コラム臨時号: 青山学院大学法務研究科(法科大学院) 教授 弁護士法人 早稲田大学リーガル・クリニック 弁護士 浜辺 陽一郎「疑われる取引回避がベターであることに変わりなし」

- 今週の判例コラム: 中央大学法科大学院 教授 佐藤 信行「携帯電話とカーナビのワンセグ機能はNHK受信契約を導くか」

- Joint Seminar by IPBA & JIDRC

- 新企画【プレミアム・セミナー】アンダーソン・毛利・友常法律事務所&ウエストロー・ジャパン 共催セミナー

- 掲載記事:日本法総合オンラインサービス『Westlaw Japan』が『旬刊商事法務』をオンラインで提供

- [プレスリリース]日本法総合オンラインサービス『Westlaw Japan』が『旬刊商事法務』をオンラインで提供

- 【不具合解消しました】日本製品<Westlaw Japan>モバイルアプリの不具合について(2019年5月23日)

- 【最新収録状況 令和元年11月7日】 ≪判例≫≪法令≫ ≪判例タイムズ1464号≫ ≪時の法令「法令解説」2083号≫ ≪NBL1157号≫更新しました。

WESTLAW INTERNATIONAL 導入事例/クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン外国法事務弁護士事務所

WESTLAW INTERNATIONAL 導入事例/クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン外国法事務弁護士事務所

説得力ある「申し立て作成」に不可欠なリサーチ論点ごとに、複数の判例を自在に横断

説得力ある「申し立て作成」に不可欠なリサーチ論点ごとに、複数の判例を自在に横断

― まず、クイン・エマニュエルの特徴について 教えてください。

クイン・エマニュエルは事務所全体で450人の弁護士を抱えています。他の法律事務所との最大の違いは、全員が訴訟専門の弁護士だということです。訴訟弁護士の規模は全米最大です。ロサンゼルス、サンフランシスコ、シリコンバレー、ニューヨーク、シカゴに加え、東京、マンハイム(ドイツ)、ロンドンに事務所を持っています。

日本語で戦略練り、証人も準備

ロンドン、マンハイムでは、現地の法律業務もやっています。ドイツは欧州のなかで「もっとも効率的な裁判」との評判があり、そのためマンハイムは、欧州の知的財産訴訟の中心地になっています。欧州内の場合、最初に提訴した国の法律で裁判が進みます。すなわちドイツに提訴すればドイツのペースで裁判が進み、2~3年で決着するのに対し、イタリアに出すと最も遅く7~8年かかってしまいます。だから負けそうな側があえてイタリアで訴訟を起こすこともあるぐらいです。イタリアで提訴すると、水面下に潜ってしまい、なかなか判決が浮上しないことから「イタリアン・トルピード(魚雷)」などと呼ばれています。

一方、この東京オフィスでは、日本の法律業務はしていません。東京にいる3人の弁護士はすべて、米国での裁判で、日本企業を弁護するために存在しています。われわれは全員、日本語で顧客とやりとりできます。戦略を練り、証人の準備を進めるうえで、時差のない東京にオフィスを構えていることは、日本の顧客にとって利便性は大きいと思います。

― ライアンさんはどのような経緯で、日本に。

シカゴ生まれの私が日本に興味を持ったのは、ダートマス・カレッジの学生だった1989~90年ごろです。ちょうどバブル経済の只中で、日本企業がロックフェラーセンターを買収するなど派手な動きをしていました。そこで日本の歴史を勉強してみたら、大変に興味深い。それで戦後史とアジアン・スタディーズを専攻しました。在学中から日本語も勉強し、金沢でホームステイもしました。

卒業後、文部省の奨学金を得て、早稲田の大学院商学研究科に留学し、経営史を1年半学び、その後、ハーバード・ロースクールに進みました。日本企業の経営について学ぶにつれ、日本への興味が深くなりました。

幸い、ハーバード・ロースクールではマグナ・カム・ラウディ(トップ5%程度の成績優秀者)をとれ、連邦裁判官を補佐する「クラークシップ」(人数枠が少なく、トップスクールの成績上位者しか就くことができない)の機会を得ることもできました。クラークシップを終えた1999年、日本に早くから外国法事務弁護士事務所を開いているクイン・エマニュエルに入ったわけです。

― 東京オフィスではどのような案件を。

代表的事例は、たとえば2006年~2007年に手がけた、プリンターメーカーの特許案件です。この会社はプリンター用カートリッジに関して11の製造特許を米国で保有しています。それらを米、中、韓、独、香港の5か国・地域の計24社が侵害しているとして、ITC(米国際貿易委員会)に提訴しました。ITCへの提訴は、厳密には行政手続きですが、ほとんど裁判と同じです。

ビジネス戦略としての訴訟

この提訴では、メーカーが持つ11の特許がすべて有効と認められ、被告企業24社の特許侵害も認定されました。その結果、米市場では、この会社のプリンターに使えるインクカートリッジは、他社製品ではなく、この会社製のオリジナルのみになりました。他企業に奪われた市場を取り戻したわけです。

― 大きなインパクトですね。

そうです。最大のマーケットである米市場を舞台にした日本企業の特許訴訟は、本来もっと増えていいと思います。というのは、日本企業は米市場で数多くの特許を持ち、しかも、それらの価値は非常に大きい。特許侵害の「差し止め」ができれば、米国市場の競合状況を変えられますし、損害賠償の規模だってケタ違いの大きさです。研究開発の末、せっかく出願した知的財産なわけですから、それらをもっと活用し、売上高を増やすための手段として、訴訟を起こすべきでしょう。訴訟はビジネス戦略の一環であって、決して恥ずかしい行為ではありません。日本企業はもっぱら、他社からクレームが来たときに「わが社には特許がある」と対抗しますが、もっと積極的に、利益増大のために特許を使った方がいいと思います。むしろ経営者には、知的財産を活用して利益を増やす義務があります。

このプリンターメーカーの訴訟で「全面勝利」してから、他のメーカーも追随し、日本企業も変わり始めています。現在、米国のSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)大手を、東京・渋谷の中小企業が提訴している案件も東京事務所が手掛けていますが、この企業はSNSの仕組みに関する特許を米国で持っています。日本企業はじつに出願・特許取得が上手なわけですから、それを利益に生かすべきです。

― こうした実務を進めるうえで、判例データ ベースをどのように活用しているのですか。

米国の裁判は、大きく3つのステージに分かれ、第1ステージは、訴状やその返事のやりとりをする「訴答」(Pleading)、第2ステージは「証拠開示」(Discovery)、そして第3ステージが、映画などでもおなじみの、陪審員の前で証人を呼んで質問していく「トライアル」(正式事実審理、Trial)になります。このなかで第1ステージ、「申立書」(Brief)を書くときに、データベースは非常に重要な役割を果たします。

90%超の勝率支えるリサーチ力

米国では、法律そのものも大切だが、裁判官が判決でどのように解釈し述べているのかも重要です。自分が関わる案件とよく似たケースを探し出し、たとえば「オレゴン州で、このような係争があり、このような判決があった。だから我々はこう考える」などと訴状を記します。また、第2ステージの証拠開示でも、どの範囲まで開示すべきか、過去の判決を例に挙げて申立します。申立の説得力を決めるのは、過去の判決のロジックであり、過去の判決のリサーチを支えるのが、データベースです。最適の判決が存在するにもかかわらず見つけられなければ、負ける可能性が高いし、リサーチの効率が悪ければ、顧客の訴訟費用が高くついてしまいます。ウエストローのように信頼できるデータベースがないと、訴訟的にも、コスト的にも困った状況に陥ります。

余談ですが、クイン・エマニュエルは、第3ステージのトライアルまで担当できる実力があることで知られており、トライアルでの勝率は91%を誇ります。「トライアルまでやる事務所」「最後までやると負けない」との評判を持っていますが、その基盤にあるのは、説得力のある申立と、それを支えるリサーチ力です。

― リサーチをするとき、〈Westlaw〉の主にどのような機能を活用しますか。

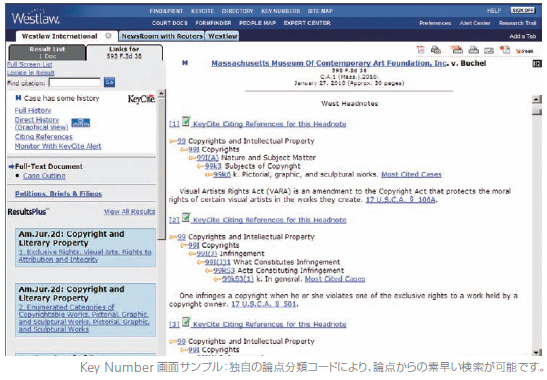

各判決の論点を示した「ヘッドノート」と、その論点を独自の分類コードで振り分けた「Key Number」を、毎日のように活用しています。〈Westlaw〉のデータベースでは、各判決ごとに、判決を構成する論点が、まず最初に小見出しのように示されています。これが「ヘッドノート」です。各論点は独自の分類コード「Key Number」によって分類されているので、論点の側から、検索し直すことが簡単にできます。

ヘッドノートから同じ論点についての関連判例へ

若手の弁護士が「この判決文がいい」と見せてくれたとき、私はまずその判決文を構成する「ヘッドノート」を見ます。そして興味ある「Key Number」をクリックして、ほかの判決文に飛び、同じ論点が、他の判決でどのように解釈されているのかを見ます。そうすることで、自分たちの手がけている案件の「申立書」(Brief)のなかに、「裁判A、B、C…などさまざまな裁判で、判事が同じように解釈しています」と盛り込み、「だから当裁判でも、これらと同じように解釈されるべきです」と説得力を持って、申し立てることができます。判決文は右上のボタン一つでチーム全員にE-mailで送れますから、この機能も便利で気に入っています。

― 顧客企業も法情報の総合データベースを使い始めています。

「申立書」(Brief)を書く作業は、弁護士を頼んだほうがベターだと思いますが、リサーチは自分たちでできます。コストを考えますと、ゼロから弁護士に頼むよりも、自分たちでリサーチした方が有利でしょう。米国では同じ州のなかに連邦裁判所、州裁判所があるうえ、ひとつの裁判の中で、たとえば知的財産(連邦法)、契約(州法)、詐欺(州法)などさまざまなレベルの法律が駆使されます。日本法が使われることもあります。その意味で、さまざまな法律を網羅的に検索できる総合データベースは、顧客企業にとっても強力な武器になるはずです。